In den vergangenen Wochen bin ich von Freunden und Bekannten wiederholt darauf angesprochen worden, was ich eigentlich vom Vorschlag des VCD halte, einen neuen Hauptbahnhof am Berliner Tor zu bauen. Die Überlegungen hatten vor einigen Wochen große Aufmerksamkeit in den regionalen Medien erhalten, als der VCD in Zusammenarbeit mit Architekturstudierenden Entwürfe für den Hochbau dieses neuen Bahnhofs der Öffentlichkeit präsentierte (so berichteten bspw. das Abendblatt, der NDR, Sat 1 oder die taz). Im Wesentlichen basieren diese Gebäudeentwürfe auf dem Konzept namens „Schiene Plus“, das im Detail hier erläutert wird. Kurz: der Hauptbahnhof soll am Berliner Tor komplett neu gebaut werden. Dabei sollen insgesamt 33 Bahnsteigkanten entstehen. Für die S-Bahn sechs Durchgangsgleise und für den Fern- und Regionalverkehr 23 Kopfgleise sowie vier Durchgangsgleise.

Um es schonmal vorwegzunehmen: Ich halte die Ideen am vorgeschlagenen Ort für nicht realisierbar. Und selbst wenn sie realisierbar wären, wäre das für den Bahnknoten Hamburg keine Verbesserung, sondern ein Jahrhundertfehler. Denn die Anlage ist im Grundkonzept völlig fehlgeleitet und käme in vielerlei Hinsicht einer enormen Verschlechterung für den Bahnknoten Hamburg gleich, die dazu auch über die nächsten 1-2 Jahrhunderte kaum revidiert werden könnte. Ideen und Richtungen, in die man in Hamburg viel eher denken sollte, habe ich vor zwei Jahren hier aufgeschrieben. Auch das Berliner Tor spielt dabei als eine von mehreren Maßnahmen eine Rolle. Was im Rahmen dieser Maßnahmen konkret am Berliner Tor passieren könnte und wie man meiner Meinung nach eher mit dem Ort umgehen sollte, habe ich hier etwas ausführlicher dargestellt.

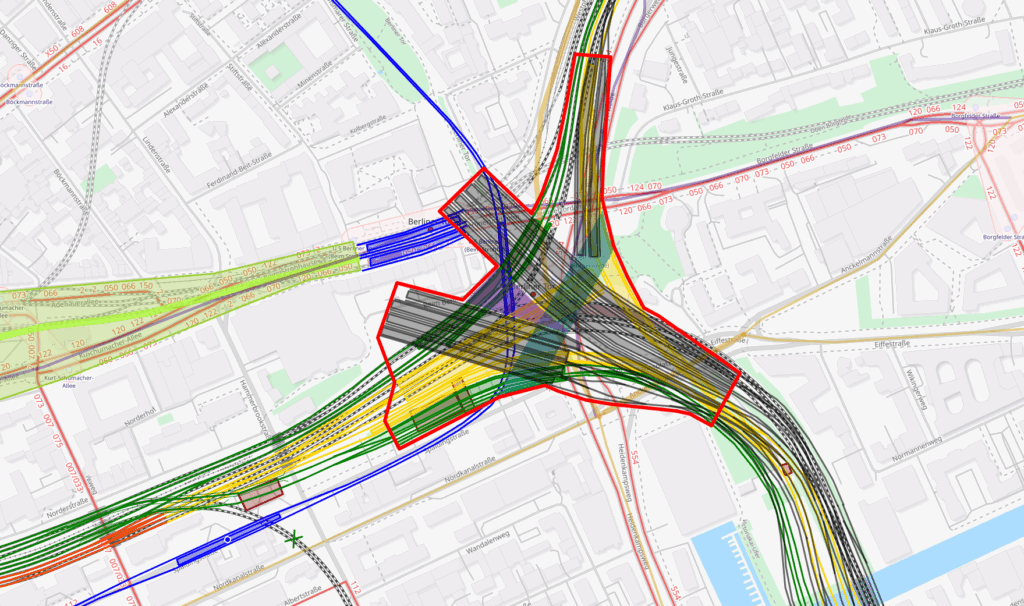

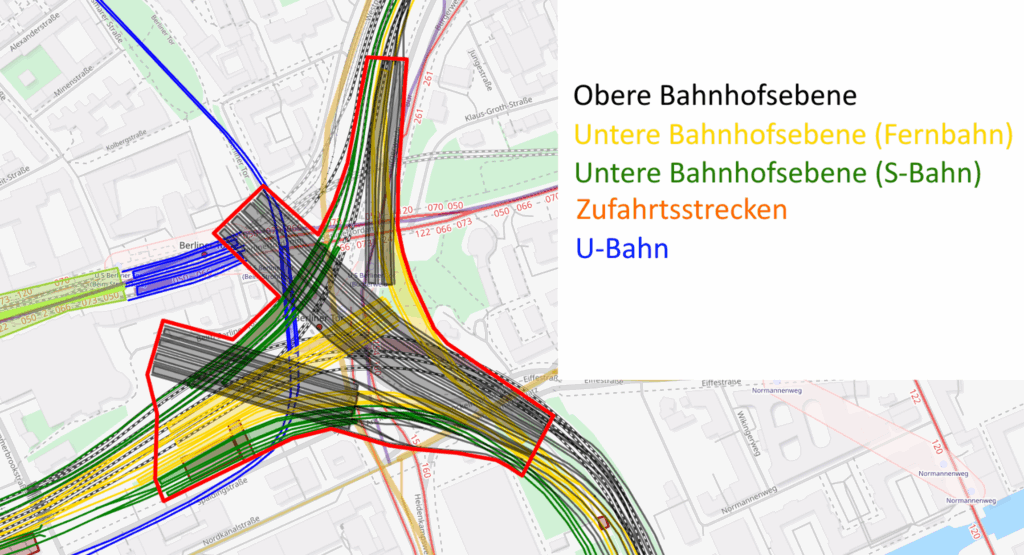

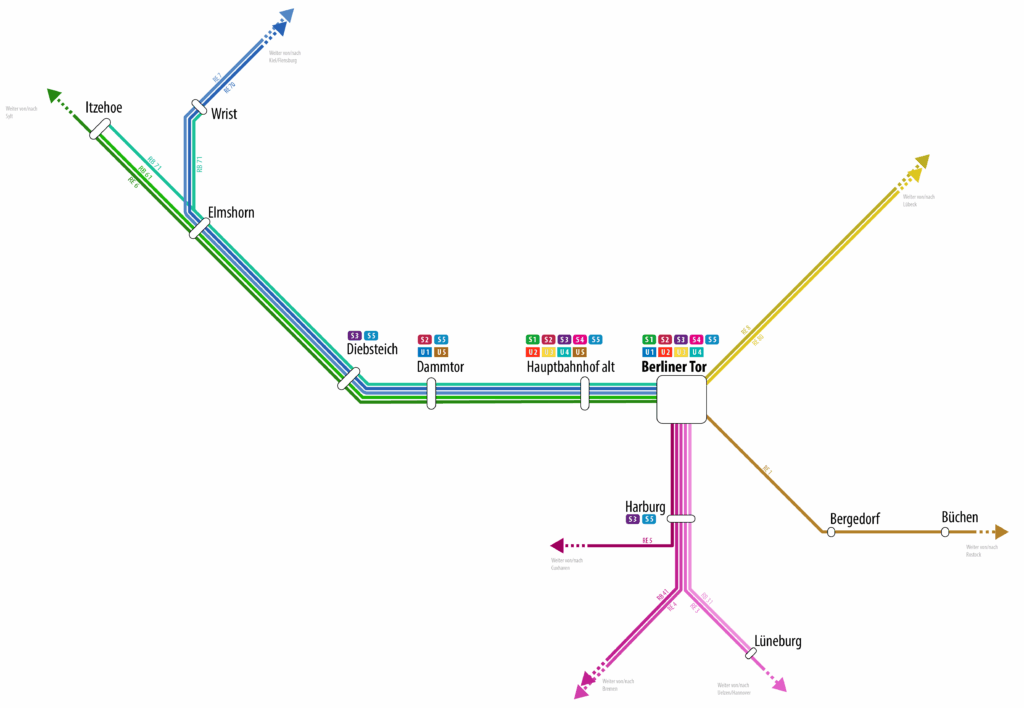

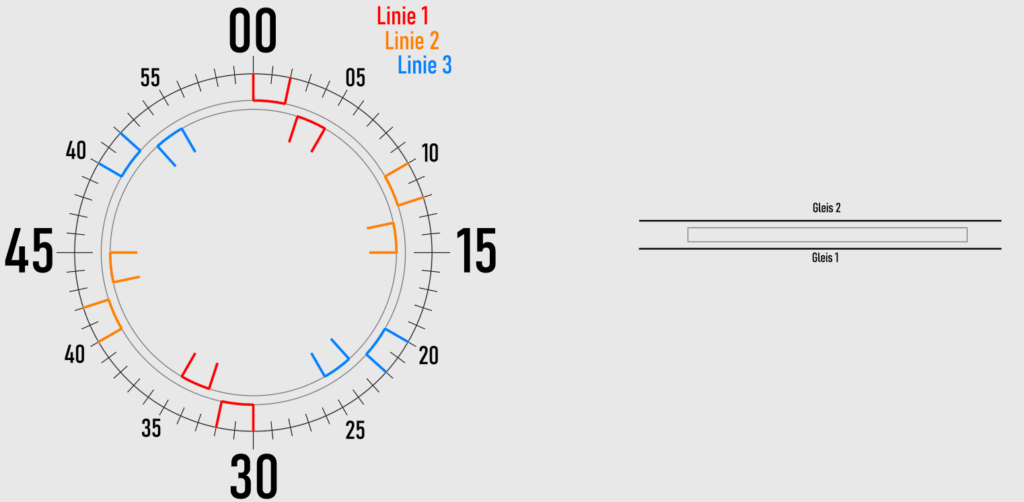

Ich möchte das Konzept des VCD (oben in der bunten Grafik dargestellt) kurz etwas näher erläutern: In der oberen Ebene sollen 16 Kopfgleise für den Fern- und Nahverkehr aus Richtung Süden entstehen. Die Zuführungsgleise aus Richtung Elbbrücken kommend müssten dafür ab den Elbbrücken neu zum Berliner Tor an die bestehende Strecke nach Rothenburgsort verschwenkt werden. Gleiches ist auch für die Harburger S-Bahn-Strecke vorgesehen, die dann nicht mehr durch Hammerbrook fahren soll. Neben diesen 16 nach Süden ausgerichteten Kopfgleisen sollen in der oberen Ebene 4 weitere, nach Norden ausgerichtete Kopfgleise für den Regionalverkehr aus Lübeck entstehen.

In der unteren Ebene liegen die sechs Durchgangsgleise der S-Bahn, die den bereits heute vorhandenen Relationen der S-Bahn folgen: Einmal vom Berliner Tor Richtung Landwehr, die andere Relation Richtung Rothenburgsort. Dazu kommen je 2 Durchgangsgleise für den Fernverkehr von Süden Richtung Verbindungsbahn/alter Hauptbahnhof und für die Verbindung von Süden Richtung Lübeck. Diese 4 Durchgangsgleise werden die einzigen Durchgangsgleise des Bahnhofs für den Fern- und Nahverkehr sein. Außerdem sollen in der unteren Ebene noch 4 Kopfgleise für die aus Westen kommenden Regionalzüge entstehen.

Darüber hinaus hätte das Ganze weitreichende übergeordnete Folgen, die Anpassungen im Bahnknoten Hamburg erforderlich machen würden. So müssten beispielsweise umfangreiche Flächen für die Abstellung (und sicherlich auch Reinigung und Instandhaltung) der Züge im Hamburger Osten, östlich der Billerhuder Insel entstehen, weit entfernt vom eigentlichen Bahnhof. Auch die U1 soll zwischen Lohmühlenstraße und Meßberg abgerissen und über das Berliner Tor verschwenkt neu gebaut werden. Wie man sich das ganze übergeordnet vorstellen muss, kann auf dieser Karte und auf der oben bereits verlinkten Webseite genauer nachvollzogen werden.

Das Konzept ist leider mehr Schein als sein

Anders als vom VCD behauptet zeigen die in den Medien gezeigten Entwürfe keine funktionsfähigen Bahnhöfe, sondern lediglich ansprechende Gebäudevisualisierungen. Die Entwürfe zeigen deutlich, dass der Platz am Berliner Tor für die vorgesehene Infrastruktur nicht ansatzweise ausreicht, ohne großflächig die Umgebungsbebauung abzureißen. Das Grundkonzept verkennt zudem bereits im Ausgangspunkt die Grundprobleme des Bahnknotens Hamburg völlig. Statt sie nachhaltig zu beheben, steigert das Konzept diese Grundprobleme ins Extreme. Aufgrund der hohen betrieblichen Ineffizienz von Kopfbahnhöfen ist darüber hinaus sehr fraglich, ob der Bahnhof trotz des riesigen Aufwands das geplante Angebot überhaupt stabil leisten könnte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Bahnhof von Anfang an überlastet wäre. Der Bahnhof würde systematisch Verspätungen generieren, zusätzliche künftige Angebotsverdichtungen wären nicht möglich.

Ich möchte betonen: den beteiligten Studierenden oder der Hochschule kann und möchte ich keinen Vorwurf machen. Es sind dort spannende und ansprechende Hochbau-Entwürfe entstanden. Die Studierenden haben getan, was im Rahmen einer Architektur-Hochbau Übung erwartet werden kann. Der Entwurf funktionierender Bahnanlagen gehört nicht dazu und kann auch gar nicht erwartet werden. Warum aber der VCD sich entscheidet, diese für den Bahnverkehr überhaupt nicht funktionsfähigen Ideen als Lösung für die aktuelle Situation zu verkaufen, verstehe ich nicht.

Es ist bedauerlich genug, dass weder Bahn noch Stadt Pläne oder zumindest Visionen für den Hauptbahnhof und den Bahnknoten Hamburg insgesamt haben, obwohl die Probleme schon seit Jahren bestehen. Aber was ich persönlich ebenso bedauerlich finde und nicht verstehen kann, ist warum der VCD hier so sehr seine Glaubwürdigkeit verspielt. Im Prinzip müsste auch beim VCD genügend Wissen vorhanden sein um zu erkennen, dass das Ganze offensichtlich weder realisierbar noch sinnvoll ist. Dass das Konzept dennoch in dieser Form vermarktet und forciert wird, schadet meiner Ansicht nach der Glaubwürdigkeit des Verbands enorm und kann ich nicht verstehen. Für einen konstruktiven zivilgesellschaftlichen Dialog ist das insgesamt sehr bedauerlich.

Aber genug der einleitenden Worte. Ich möchte kurz der Reihe nach anhand von vier grundlegenden Problempunkten erklären, warum man den Vorschlag vom VCD möglichst nicht weiterverfolgen sollte.

Problem 1: Anders als der VCD behauptet, stehen die benötigten Flächen am Berliner Tor überhaupt nicht zur Verfügung (wenn man nicht einen Großteil der umliegenden Bebauung abreißen möchte)

Der VCD hat seine Überlegungen zum Berliner Tor auf einer Karte verortet, in der sowohl die Flächenbegrenzung (rote Linie) als auch die Gleise und Bahnsteige dargestellt sind. Die Erzählung lautet so, dass am Berliner Tor innerhalb der roten Flächen ausreichend Platz zur Verfügung steht, um ohne größere Eingriffe in die Bestandsbebauung den Bahnhof dort unterzubekommen. An dieser Stelle ist eigentlich bereits offensichtlich erkennbar, dass die Umsetzung in den roten Flächen sehr fraglich ist. Zum Einen wirken die Bahnsteige teilweise viel zu schmal (und ein grobes Nachmessen der nicht maßstäblichen Darstellung bestätigt dies), zum Anderen macht man es sich etwas zu einfach, wenn man einfach nur ein paar Bahnsteige und Linien in einen Übersichtsplan „gießt“. Die Bahnsteige sollen laut damaliger Konzeptpräsentation in der unteren Ebene etwa auf Niveau der heutigen S1 liegen, die obere Bahnhofsebene auf Niveau der heutigen S2.

Für einen funktionsfähigen Bahnhof reichen natürlich aber nicht nur Bahnsteige, die übereinander schweben – irgendwo müsste auch etwas Platz für ein Tragwerk, also Stützen vorgesehen sein. Und die Menschen müssen natürlich irgendwie auch zu den Bahnsteigen gelangen, es müssen also auch Flächen zur Erschließung der Bahnsteige etc. vorgesehen werden, die hier völlig unberücksichtigt sind. Solche Punkte sind tatsächlich nicht so ganz trivial. Denn wenn wie vorgesehen täglich über eine Million Menschen diese Anlage nutzen sollen, braucht es durchaus etwas Platz, damit diese Menschen auch von und zu den Bahnsteigen kommen. Und die Lasten von Bahnsteigen und Bahngleisen abzutragen, über die ziemlich schwere Eisenbahnen fahren, ist ebenfalls keine ganz so einfache Aufgabe bei begrenzten Flächen.

Nur mal zum Vergleich: So sehen die Stützen der oben liegenden Bahnsteige am Berliner Hauptbahnhof aus. Im Ursprungskonzept vom VCD sollten aber genau unter den oberen Bahnsteigen die weiteren Bahnsteige und Gleise der unteren Ebene liegen, teils sogar in fast gleicher Ausrichtung. Da die oberen Gleise schwerlich schweben können, für Stützen oder ähnliches aber überhaupt keine Flächen vorgesehen sind, war im Prinzip auf den ersten Blick schon klar, dass das mit den roten Flächengrenzen (und damit ohne Abriss der Umgebungsbebauung) wohl nichts werden wird.

Betrachtet man rein das Bahnhofsgebäude und die Bahnanlagen auf der grünen Wiese, sind das natürlich alles keine unlösbaren Aufgaben, man müsste sich nur Gedanken um ein Erschließungskonzept für so viele Menschen machen und um das Tragwerk.

Daraus folgt aber zwangsweise, dass man auf jeden Fall mehr Platz brauchen wird, als die rot dargestellten Flächen implizieren. Denn dort, wo Stützen stehen müssen, können nur noch schlecht Gleise und je nach Tragwerk auch nur noch schlecht Bahnsteige sein. Und nun ist man am Berliner Tor ja auch nicht auf der grünen Wiese, sondern mitten in Hamburg. Da ist eine ganze Menge Bebauung drum herum. Auf Basis der paar Linien auf dem Stadtplan so zu tun, als bräuchte man nicht mehr Platz, ist schlicht unseriös. Ich habe auf diese Problematik schon früh hingewiesen und angemerkt, dass diese Darstellungen ziemliche Augenwischerei sind. Diese Bedenken wurden leider nicht aufgenommen.

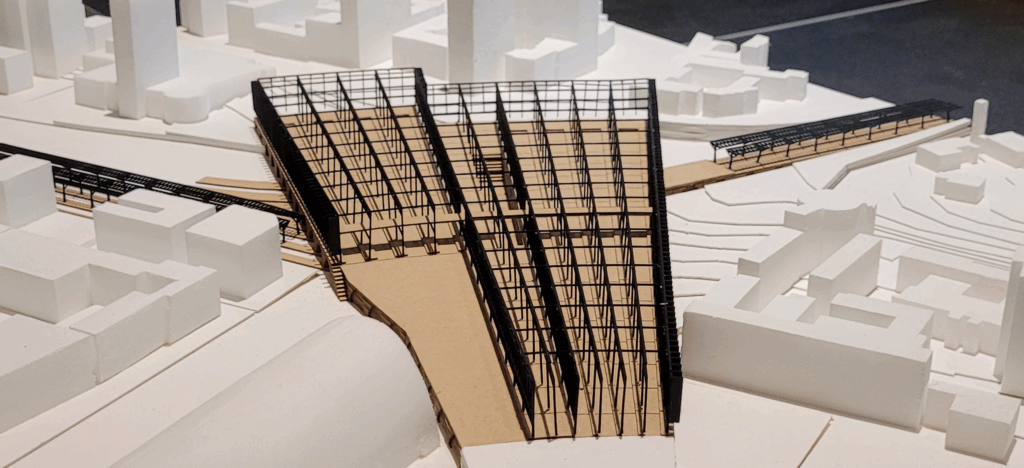

Dann kamen die Architekturentwürfe, die kürzlich so hohe mediale Aufmerksamkeit erregten. Und auch hier wurde vom VCD wieder erläutert, am Berliner Tor wäre das realisierbar. Tatsächlich haben sich die Studierenden deutlich mehr Gedanken um das Erschließungskonzept gemacht, als es in den Ursprungsplänen der Fall war. Und tatsächlich sind auch wirklich spannende Hochbau-Entwürfe entstanden. Aber: wenig überraschend braucht das Ganze nun auch deutlich mehr Platz. Alle Entwürfe setzen einen Abriss eines Großteil der Bestandsbebauung der Südseite der Straße Beim Strohhause voraus (die in den Ursprungsskizzen noch nicht benötigt wurde und in der Konzeptdokumentation weiterhin außerhalb des roten Rahmens liegt). Und wenig überraschend scheint der Entwurf sich auch vordergründig auf den Hochbau fokussiert zu haben. Funktionierende Bahnanlagen für 23 Kopfgleise und 4 Durchgangsgleise für den Fern- und Regionalverkehr sowie die vorgesehenen 6 Bahnsteigkanten für die S-Bahn sind leider auf keiner der veröffentlichten Unterlagen erahnbar, was ich hier mal beispielhaft veranschaulichen möchte.

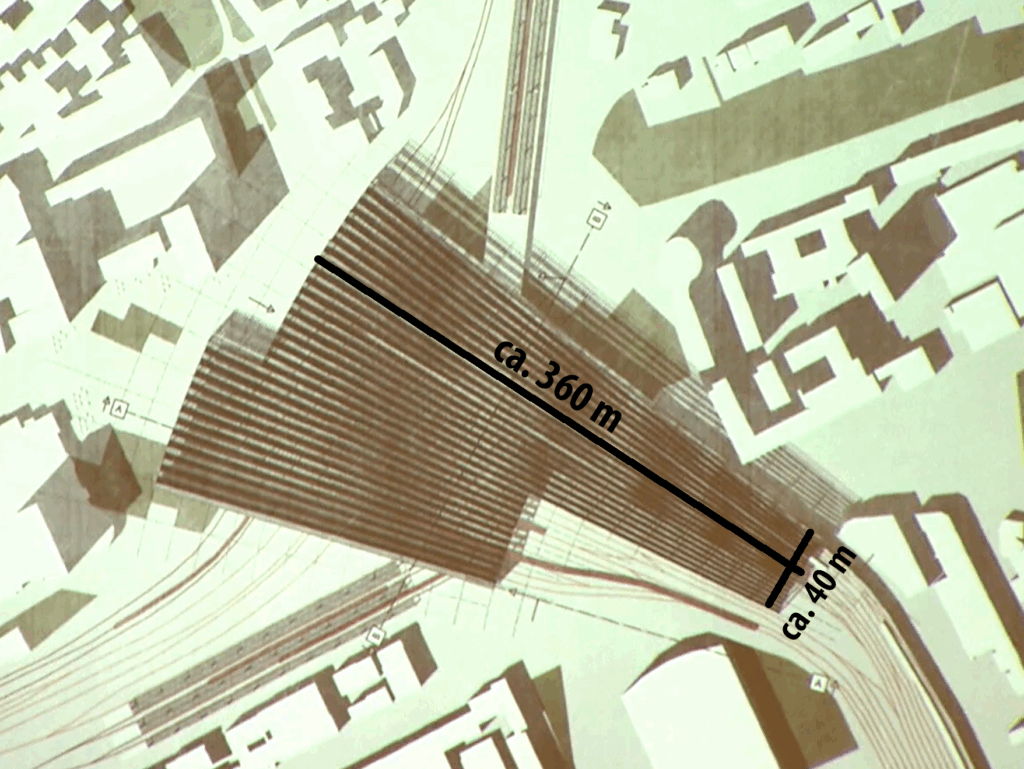

Leider wurden lediglich einzelne Modellfotos und Visualisierungen veröffentlicht, maßstäbliche Darstellungen fehlen komplett. Sie wurden zwar angefertigt, aber leider nicht veröffentlicht. So lässt sich die Funktionsfähigkeit der Verkehrsanlagen nur erahnen. Aber bereits auf diesen Darstellungen ist im Prinzip offensichtlich, dass trotz massiven Eingriffs in die umliegende Bebauung von 27 funktionsfähigen Bahnsteigen für den Fern- und Nahverkehr keine Rede sein kann. Wie man auf den Bildern sieht, sind bereits mehrere hundert Meter der Häuserzeile entlang der Südseite von Beim Strohhause abgerissen, die in dem oberen bunten Lageplan ursprünglich gar nicht für den Bahnhof benötigt werden sollten. Doch obwohl bereits viele Gebäude dem Bahnhof weichen müssen, sind die Bahnsteige erkennbar nicht lang genug, um für gängige Fernverkehrszüge wie ICEs geeignet zu sein. Mal ganz davon abgesehen, dass sie am Bahnsteigende so schmal sind, dass von Bahnsteigen eigentlich gar keine Rede mehr sein kann.

Am südöstlichen Ende der langen Bahnsteighalle sollen auf etwa 40 m Breite acht Gleise mit vier Mittelbahnsteigen beginnen. Ungefähr diese Breite bräuchte man im Querschnitt aber im Prinzip fast allein für die Gleise, ohne dass auch nur ein bisschen Bahnsteig existiert. Die Bahnsteige können dort also gar nicht beginnen. Gleiches gilt für die Länge: Die gesamte Halle ist nur etwa 360 m lang. Viel zu kurz für einen ICE-Bahnsteig. Zumal in der Halle ja nicht nur die reine Bahnsteiglänge, sondern auch Erschließungsflächen unterkommen müssten.

Genauer prüfen kann ich das leider nicht, da die veröffentlichten Unterlagen nicht maßstäblich und auch nicht sehr detailliert sind. Aber es ist allein anhand der veröffentlichten Darstellungen im Prinzip auch so schon offensichtlich genug: Obwohl die ursprünglich angesetzten Flächengrenzen der ersten VCD-Pläne schon deutlich überschritten wurden und großflächige Bestandsbebauung „abgerissen“ wurde, um den Entwurf dort hinzubekommen, reicht es weiterhin hinten und vorne nicht für funktionsfähige Bahnanlagen.

Berücksichtigt man die Bahnanlagen in ihren tatsächlich nötigen Dimension, passt der angedachte Bahnhof da nur hin, wenn man die bestehende Bebauung rund um das Berliner Tor großflächig abreißt. Teilweise scheinen das die anderen Entwürfe ohnehin schon deutlich stärker getan zu haben. Da in den meisten Modellfotos die umliegende Bebauung aber gar nicht nicht oder nur grob dargestellt ist, lässt sich das wie gesagt schwer beurteilen.

Die angedachten 27 Bahnsteigkanten für den Fern- und Regionalverkehr sowie 6 für die S-Bahn sind in den Darstellungen jedenfalls nicht klar erkennbar. Und die, die klar erkennbar sind, weisen wie im Beispiel oben erhebliche Fehler auf. Auf keinem der Modellfotos oder der Visualisierungen sind die vollständigen 33 vorgesehenen Bahnsteigkanten nachvollziehbar. Es bleibt unklar, ob sie lediglich nicht dargestellt, oder planerisch gar nicht berücksichtigt waren.

Ich habe für eine genauere Prüfung sowohl beim VCD als auch bei der Hochschule um Zusendung weiterführender Unterlagen zur Prüfung der Funktionsfähigkeit gebeten (die ohnehin angefertigt wurden und vorhanden sind), leider wurde meine Anfrage entweder abgelehnt oder nicht beantwortet. Transparent und unabhängig überprüfbar sind die Entwürfe daher leider nicht.

Trotz der allein an den veröffentlichten Unterlagen erkennbaren eklatanten Mängel hat man sich beim VCD dazu entschieden, weiterhin die Behauptung aufrecht zu halten, das Berliner Tor wäre ein geeigneter Standort und ein solcher Bahnhof dort realisierbar. Anhand dessen, was auf den Modellfotos dargestellt ist, scheinen mir die Entwürfe eher das Gegenteil zu belegen. Das Festhalten an der Behauptung, der Bahnhof wäre dort realisierbar, macht daher auf mich fast schon einen bewusst irreführenden Eindruck. Denn es müsste eigentlich auch beim VCD bekannt sein, dass das nicht passt, zumindest was solche grundlegenden Randbedingungen wie Bahnsteiglängen angeht. Dennoch wird weiterhin ein völlig anderer Eindruck vermittelt. So heißt es beispielsweise in der Konzeptdokumentation:

„Der Entwurf nutzt die vorhandenen Flächen weitgehend aus und erhält die meisten bestehenden Gebäude. Einzelne Rückbauten, wie bei der Skatehalle, der Tankstelle oder der Häuserzeile „Beim Strohhause“ 14–34, können städtebaulich sinnvoll sein, um den Bahnhof besser in das Quartier zu integrieren und die Verbindung zwischen Bahnanlage und Stadtraum attraktiver zu gestalten.“ (Konzeptdokumentation Schiene Plus, S. 128)

Was hier beschönigend als „könnte städtebaulich sinnvoll sein“ beschrieben wird, müsste ehrlicherweise „zwingend erforderlich“ genannt werden. Und es wird verschwiegen, dass das nicht reicht. Es müsste noch viel mehr als nur das abgerissen werden.

Im Endergebnis lässt sich sagen: Entweder man ist so ehrlich zu sagen, dass um das Berliner Tor herum die benötigten Flächen überhaupt nicht vorhanden sind und daher großflächig abgerissen werden müsste. Oder man ist so ehrlich zu sagen, dass der vorgeschlagene Hauptbahnhof am Berliner Tor überhaupt nicht umsetzbar ist. Der Hochschule kann hier kaum ein Vorwurf gemacht werden. Dass Studierende der Architektur in einem Studienprojekt zum Hochbau keine funktionsfähigen Bahnanlagen entwerfen, ist normal. Warum aber von Seiten des VCD trotz der Ergebnisse des Architekturentwurfs so getan wird, als wäre das Berliner Tor weiterhin ein geeigneter Standort, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich kann mir dabei nicht vorstellen, dass den Beteiligten nicht selbst klar ist, dass die Anlagen gar nicht nutzbar wären. Dafür sind die Fehler zu offensichtlich.

Aber ganz abgesehen von der fehlenden Flächenverfügbarkeit: Das Konzept des VCD ist auch ungeachtet dessen kein hilfreicher Vorschlag. Selbst wenn wir in einem Gedankenexperiment so tun, als könne der Bahnhof im angedachten Konzept am Berliner Tor gebaut werden, verschlimmert er die Situation des öffentlichen Verkehrs in Hamburg und ist auf keinen Fall eine Lösung für die Probleme, die Hamburg hat. Warum, erkläre ich in den folgenden Punkten.

Problem 2: Der Grundansatz eines einzigen zentralen ÖV-Knotens ist und war in einer Stadt der Größe Hamburgs schon lange falsch. Der VCD-Vorschlag macht diesen Fehler zum grundlegenden Ziel

Das ganze Konzept verfährt nach dem Prinzip: mehr vom Gleichen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn dieses „gleiche“ schon seit Jahrzehnten in die falsche Richtung führt. Der heutige Hauptbahnhof und die Probleme die er hat, sind Ergebnis einer jahrzehntelagen fehlgeleiteten Fokussierung auf einen zentralen Knoten in einer Stadt mit so großen Verkehrsströmen, dass dezentrale Lösungen erforderlich wären.

Genau dieser Fehlfokus ist im Wesentlichen einer der relevantesten Gründe für die Probleme, die der Bahnknoten Hamburg heute hat. Das Konzept des VCD treibt diese Ausrichtung auf einen zentralen Knoten nun auf die Spitze. Das Konzept ist vor diesem Hintergrund die Lösung für ein Problem, dass es ohne diesen falschen Grundansatz gar nicht gäbe.

Ich möchte hier kurz mal den Blick international weitern, um das ganze etwas einzuordnen und zu plausibilisieren. Die kurze Animation zeigt die räumliche Verteilung der 50 am stärksten frequentierten Bahnhöfe weltweit:

Worauf will ich damit hinaus:

- Es gibt außerhalb des ost- und südostasiatischen Raums (insbesondere Japan) weltweit keine Bahnhöfe mit Passagierzahlen > 1 Mio. täglich

- Allein in Japan gibt es je nach Quelle etwa 10-20 Bahnhöfe mit > 1 Mio. Fahrgästen täglich. Diese liegen zu großen Teilen in Megametropolen wie Tokyo, in denen der ÖPNV einen deutlich höheren Stellenwert hat als in Hamburg und die ungleich größer sind

- Die Top 3 der am meisten frequentierten Bahnhöfe weltweit außerhalb Japans und des ost-/südostasiatischen Raums liegen (in Abhängigkeit der Quelle) in Paris und Hamburg

- Keiner dieser 3 Bahnhöfe außerhalb Asiens erreicht derzeit auch nur annähernd 1 Mio. Fahrgäste täglich

Hamburg ist in diesem internationalen Vergleich eine verhältnismäßig kleine und dünn besiedelte Großstadt, mit einem ebenfalls verhältnismäßig dünn besiedelten Hinterland. Dennoch ist der Hamburger Hauptbahnhof, wenn man den ost- und südostasiatischen Raum mal außen vor lässt, neben Paris Gare du Nord, Chatelet les Halles und je nach Zählweise New York Grand Central einer der am stärksten frequentiersten Bahnhöfe weltweit.

Bevor man sich nun also darauf versteift, einen doppelt so großen Bahnhof für doppelt so viele Fahrgäste zu bauen, sollte man sich kurz vergegenwärtigen, wie diese Situation zustande kommt. Denn da liegt nämlich die wahre Problemursache für den Bahnknoten Hamburg begraben. Dass das kleine Hamburg in dieser Liga mitspielt ist nämlich kein Ausweis für besonders guten ÖV, sondern Symptom einer langjährigen Fehlkonzeption im ÖV-Netz. Für eine Stadt dieser Größe und Verkehrsströme sind eigentlich dezentrale verkehrliche Strukturen erforderlich. Stattdessen aber wird ein einzelner Knoten viel zu stark belastet. Wer nun weiter in Zentralität denkt und entwickelt, verschärft die dadurch entstehende Probleme, statt sie zu lösen. Man macht im Prinzip die Ursache der heutigen Probleme zum grundlegenden Lösungsansatzes. Das kann gar nicht funktionieren.

Dezentralität, eine stärkere Verteilung und räumliche Entzerrung der Verkehrsströme und die Stärkung alternativer Umsteigeknoten ist meiner Überzeugung nach die einzige übergeordnete Strategie, die Hamburg helfen kann. Die Ideen des VCD laufen vor diesem Hintergrund in die völlig falsche Richtung und sind daher bereits dem Wesen nach zum Scheitern verurteilt.

Ein Ausbau wie der VCD ihn vorsieht würde die täglichen Fahrgastzahlen auf wahrscheinlich deutlich über eine Million steigern. Damit schließt Hamburg in eine Liga auf, die sonst nur im ost- und südostasiatitischen Raum in Metropolen wie Tokyo mit einem Vielfachen der Hamburger Bevölkerungszahlen und einem deutlich höheren Stellenwert des ÖPNV zu finden sind. Es ist völlig unplausibel, in einer so kleinen Stadt wie Hamburg wirklich einen so großen Bahnhof zu brauchen. Die Notwendigkeit liegt an einem selbst geschaffenen Problem: Er wird nur erforderlich, weil man die Fahrgäste durch das Grundkonzept und mangelnde Alternativen dazu zwingt, an diesem einen Bahnhof ein-, aus- und umsteigen zu müssen. Das Konzept des VCD mit einem so riesigen Kopfbahnhof schafft sich somit seine eigene Notwendigkeit, in dem es alle anderen Knoten eliminiert und nahezu alle Linien auf den zentralen neuen Hauptbahnhof am Berliner Tor als Start- und Endpunkt konzentriert.

Das ist aber meiner Auffassung nach leider kein sinnvoller Ressourceneinsatz, sondern ein in Hamburg seit Jahrzehnten kultivierter Planungsfehler. Eine noch weitere Steigerung dieses Planungsfehlers bringt daher auch keine Lösung, sondern prinzipbedingt nur noch mehr Probleme.

Bevor man also ein solches Konzept entwickelt, müsste man erstmal innehalten und das Ganze etwas plausibilisieren. Wie ließe sich denn mit welchen siedlungsstrukturellen und verkehrlichen Gründen überhaupt herleiten, dass Hamburg einen noch größeren Hauptbahnhof braucht als heute? Woraus leitet sich überhaupt die Notwendigkeit ab, dass Hamburg einen Bahnhof braucht, der mit deutlich über einer Million Fahrgäste täglich so frequentiert wäre wie im Wesentlichen sonst weltweit nur Bahnhöfe im mehr als 35 Millionen Einwohner zählenden Großraum Tokyo oder anderen Megastädten? Meine Antwort auf diese Frage ist: Das lässt sich gar nicht plausibel herleiten. Und ich halte es auch für offensichtlich, dass das nicht nur meine Antwort auf diese Frage ist, sondern dass eine gute verkehrliche und siedlungsstrukturelle Begründung dafür grundsätzlich kaum plausibel möglich ist. Das bringt mich zum dritten Punkt, der damit eng zusammenhängt.

Problem 3: Der VCD Vorschlag will Feuer löschen, in dem Öl draufgegossen wird. Das heute schon unattraktive Betriebskonzept wird durch ein noch unattraktiveres ersetzt.

Der VCD-Vorschlag will im Prinzip Feuer löschen, in dem man Öl draufgekippt. Der Hauptbahnhof ist heute so überlastet, weil er im Prinzip sowohl im innerstädtischen ÖPNV als auch im Fern- und Regionalverkehr der einzige Knoten ist, auf den nahezu das gesamte öffentliche Verkehrsnetz zentral ausgerichtet ist. Es ist nicht nur so, dass die Gestaltung der Infrastruktur die Zentralität des neuen Hauptbahnhofs am Berliner Tor ins Extreme steigert, das Betriebskonzept des VCD-Vorschlags befördert diesen Umstand nochmal stärker. Er treibt die aktuelle Situation samt ihrer Probleme auf die Spitze und macht die Stellung des Hauptbahnhofs noch zentraler.

Das VCD-Konzept beschreibt, dass im Ausgangspunkt für den Entwurf der Infrastruktur das Betriebs- und Linienführungskonzept mit dem darauf aufsetzenden sogenannten Zielfahrplan die Grundlage war. Daran ist im Prinzip auch nichts verkehrt. Es ist durchaus gut, erstmal mit einem Angebot anzufangen, das in einen Fahrplan zu überführen und davon ausgehend zu planen. Das Problem beim VCD-Konzept ist, dass dieses dem ganzen Konzept zugrundeliegende Betriebs- und Linienführungskonzept im Ausgangspunkt völlig fehlgeleitet ist und ein Rückschritt für die gesamte Region wäre. Warum, möchte ich hier erklären.

Während der heutige Hauptbahnhof zwar im Regionalverkehr als Kopfbahnhof genutzt wird, aber immerhin baulich ein Durchgangsbahnhof ist und eisenbahnbetrieblich auch zumindest im Fernverkehr überwiegend so genutzt wird, basiert der VCD Bahnhof auf dem Grundsatz, dass nahezu alle Fern- und Regionalverkehrslinien am Hamburger Hauptbahnhof enden müssen. Das ist nicht nur im Betriebs- und Angebotskonzept so festgelegt, sondern wird bis auf viele Jahrhunderte zementiert, weil eben tatsächlich fast nur Kopfgleise gebaut werden sollen. Durch die Konzeption des Bahnhofs und des gesamten Bahnknotens sind zukünftige Korrekturen im Prinzip so gut wie nicht mehr möglich, auf geänderte Rahmenbedingungen kann nicht mehr flexibel reagiert werden.

Dieses Grundkonzept kann aber kaum verkehrlich oder mit der Fahrgastnachfrage begründet werden, denn der Großteil der Fahrgäste will ja gar nicht ins direkte Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofs, sondern einfach nur einen attraktiven Umstieg ins städtische ÖPNV-Netz oder zum weiteren Fern- und Regionalverkehr, um damit zu ihrem eigentlichen Reiseziel zu gelangen. Den könnte man prinzipiell aber an vielen Stellen bieten, wenn man sich nicht darauf versteifen würde, ganz Hamburg auf nur einen einzigen Riesenknoten auszurichten.

Das VCD-Konzept heißt aber, dass Hamburg im Prinzip für die nächsten Jahrhunderte einem Betriebskonzept ausgeliefert wäre, bei dem 90 bis 95 % aller Züge gar nicht anders können, als am Berliner Tor zu enden, obwohl 90 % bis 95 % aller Fahrgäste gar nicht dort enden wollen. Das gleiche Problem, was der Hauptbahnhof heute bereits hat, soll am Berliner Tor baulich bis in alle Ewigkeit verfestigt werden. Aus nahezu allen Himmelsrichtungen ist das Berliner Tor der erste und einzige wirkliche ÖPNV-Knoten, den die Fahrgäste erreichen können. Nur aus Richtung Westen bestünden mit Diebsteich, Dammtor und dem alten Hauptbahnhof noch Alternativen zur Nutzung des Berliner Tors. Die will der VCD aber verschlechtern. Beispielsweise in dem die U1 vom alten Hauptbahnhof zum neuen am Berliner Tor verlegt werden soll. Zudem wäre dort ja auch kein Umstieg zum Fern- und Regionalverkehr mehr möglich, da ja alle Linien nur bis zum Berliner Tor führen.

Das Ganze kann überhaupt nicht im Sinne eines attraktiven Angebots sein. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren, das vielen bekannt sein dürfte. Man nehme den Berliner Hauptbahnhof. Wäre der nach demselben Prinzip wie der VCD-Bahnhof am Berliner Tor geplant worden, könnte dort niemand – bis auf wenige Ausnahmen – durchfahren. Alle Züge im oberen Teil des Bahnhofs in Ost-West-Richtung enden an Kopfgleisen, sowohl auf der Ostzufahrt als auch auf der Westzufahrt. Für die Züge im unteren Teil des Bahnhofs in Nord-Süd-Richtung gilt dasselbe.

Alle Fahrgäste, die weder ihr Fahrtziel in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs haben oder ohnehin am Berliner Hauptbahnhof umsteigen müssen, sind gezwungen, ihre Züge zu verlassen, und zum Kopfgleis der gegenüberliegenden Richtung zu laufen, um dort wieder in den Zug in ihre gewünschte Richtung einzusteigen. Natürlich ist es in den seltensten Fällen so, dass sie einfach auf der gleichen Ebene bleiben können.

Das heißt, raus aus dem Zug, mit Koffer, Kinderwagen, Reisegepäck oder was auch immer, zusammen mit allen anderen Menschen, die mit im Zug saßen (der Zug endet ja dort und fährt wieder zurück, also müssen alle raus) auf den Bahnsteig. Dort stehen natürlich schon alle anderen Fahrgäste, die mit dem Zug wieder in die Gegenrichtung zurückwollen und darauf warten, einsteigen zu können. Also durch die wartenden Fahrgäste der Gegenrichtung durchkämpfen, Treppen hoch, Treppen runter, und in den Zug einsteigen, der auf der anderen Seite wieder aus dem Bahnhof rausfährt. Zusammen natürlich mit fast allen anderen Menschen, die irgendwie von Berlin aus in diesen Zug wollen, denn der beginnt ja da und hält fast nirgendwo anders. Das würde bedeuten: Viel weniger Direktverbindungen, deutlich mehr erzwungene Umstiege als heute. Deutlich längere Reisezeiten als heute. Viel mehr unnötige Menschenmassen auf den Bahnsteigen und im Bahnhof als heute. Viel mehr benötigte Gleise als heute. Und insgesamt ein deutlich unattraktiveres Reisen für viele der Reisenden (und übrigens auch ein deutlich teurerer Bahnbetrieb).

Es ist denke ich ziemlich offensichtlich, warum der Berliner Hauptbahnhof glücklicherweise nicht so geplant worden ist. Er hätte ungleich mehr Gleise und Fläche benötigt, damit das funktioniert, und es wäre für alle Beteiligten viel unattraktiver als die heutige Situation. Es wäre also völlig absurd gewesen, den Bahnhof als riesigen, von allen Richtungen angefahrenen Kopfbahnhof zu konzipieren. Genau das ist aber das Grundkonzept des Hauptbahnhofs am Berliner Tor vom VCD. Noch mehr Fahrgäste als heute werden gezwungen, den Hauptbahnhof zu nutzen, Alternativen gibt es im Prinzip nicht. Nahezu alle Züge würden nahezu alle ihre Fahrgäste dort aus den Türen entlassen, während dort bereits nahezu alle Fahrgäste in die Gegenrichtung darauf warten, in genau diesen Zug wieder einzusteigen. Es ist im Prinzip die Situation, wie wir sie heute schon im Regionalverkehr am Hamburger Hauptbahnhof erleben. Nur als Grundkonzept auf fast alle Bahnsteige und Züge, auch den Fernverkehr, übertragen und baulich für die nächsten Jahrhunderte festgesetzt. Die heutige Situation, ein unattraktiver, und mit zu vielen Zugbewegungen belegter Hauptbahnhof, der nur so stark frequentiert ist, weil den Reisenden keine Alternativen geboten werden und dort viel zu viele Leute zum Ein-, Aus- und Umsteigen gezwungen werden, wird dadurch in noch absurdere Dimensionen gesteigert.

Die Situation wie sie tagtäglich im Regionalverkehr am Hamburger Hauptbahnhof erlebt werden kann würde zum Standard auf allen Gleisen. Aber was spricht denn dafür, dass (fast) alle Züge des Fern- und Nahverkehrs am Hauptbahnhof bzw. am Berliner Tor enden und beginnen sollen, wie es der VCD vorsieht? Es ist jedenfalls nicht so, dass man davon ausgehen könnte, dass der Großteil der Fahrgäste die nach Hamburg wollen ihr eigentliches Ziel im näheren Umfeld des Berliner Tor hätten, womit das beispielsweise begründbar wäre. Das VCD Konzept ist meiner Ansicht nach im Grundansatz schon völlig fehlgeleitet, weil es die Nachteile des heutigen Hauptbahnhofs mitsamt der sich daraus ergebenden Probleme zum Grundkonzept erhebt. Und nur daraus ergibt sich übrigens auch die Notwendigkeit eines so aufwendigen Bahnhofs mit einer so hohen Anzahl an Gleisen, der vermutlich dennoch keinen stabilen Betrieb ermöglichen wird. Dazu gleich in Punkt 4 mehr.

Natürlich ist es so, dass die Linien des Fern- und Regionalverkehrs irgendwo auch mal enden und wenden müssen. Aber dafür braucht man zwangsläufig viel mehr Platz als für durchfahrende Züge. Da sollte man sich doch schon die Frage stellen, warum dieses „irgendwo“ eigentlich mitten im Herzen der zweitgrößten deutschen Stadt sein sollte, wo die Flächen extrem knapp sind. Wenn man schon der Meinung ist, dass die Züge in Hamburg enden sollen (was an sich schon diskutabel ist), dann macht man das doch sinnvollerweise wenigstens nicht am zentralen Knoten, sondern in größeren Städten zumindest am gegenüber des Hauptteils der Linie liegenden Stadtrand. Beispielsweise für die aus Rostock kommende Züge am Diebsteich oder noch weiter draußen in Elmshorn. Aber doch nicht dort, wo die Flächenverfügbarkeit dafür nicht gegeben und es am kompliziertesten und teuersten umzusetzen wäre.

Am Anfang muss aber erstmal die Frage stehen: was spricht denn überhaupt dafür, fast alle Linien in Hamburg enden zu lassen? Warum ist es ein gutes Planungsziel, den Bahnknoten auf die Erfüllung dieser Eigenschaft hin umzugestalten? Meiner Meinung nach spricht da sogut wie gar nichts dafür. Aber wie erläutert eine Menge dagegen.

Problem 4: Selbst wenn man den Platz hätte, das zu bauen, wäre das Ergebnis vermutlich schlechter als heute – der Bahnhof wäre für das Betriebskonzept vermutlich überhaupt nicht leistungsfähig genug.

Selbst wenn der Bahnhof ans Berliner Tor passen würde, lässt sich der VCD-Vorschlag im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen: Extrem viel Aufwand und Kosten, nur um am Ende möglicherweise einen noch schlechter funktionierenden Hauptbahnhof als den heutigen einen Kilometer weiter östlich zu haben. Um zu erklären, wie ich das meine, muss ich kurz etwas ausholen.

Der heutige Hauptbahnhof hat 8 Bahnsteigkanten für den Fern- und Regionalverkehr, der am Berliner Tor soll mit 27 mehr als das Dreifache haben (auch wenn sie dort natürlich gar nicht hinpassen, siehe Punkt 1). Der direkte Vergleich 8 Bahnsteigkanten vs. 27 Bahnsteigkanten wird vom VCD als Beweis für die Überlegenheit des Konzepts angeführt, ist aber völlig irreführend. Es werden schlicht Äpfel und Birnen verglichen. So heißt es beispielsweise vom VCD bei Sat 1:

„Der Hauptbahnhof ist den heutigen Anforderungen schon bei Weitem nicht mehr gewachsen und den zukünftigen erst Recht nicht. Der hat für den Fern- und Regionalverkehr 8 Bahnsteigkanten, das ist im internationalen und nationalen Vergleich viel zu wenig. Andere Städte vergleichbarer Größe haben 20, bis 30, bis 35. Das ist am heutigen Standort nicht realisierbar. Am Berliner Tor ist das realisierbar.“

Wir wissen jetzt ja schon, dass es am Berliner Tor gar nicht realisierbar ist. Aber was der VCD hier noch verschweigt ist, dass zwei völlig verschiedene Bahnhofskategorien – nämlich Durchgangsbahnhöfe und Kopfbahnhöfe – miteinander verglichen werden. Der Vergleich ist völlig verzerrend und die implizierte Darstellung „Mehr als dreifache Anzahl Bahnsteigkanten = Mehr als dreifache betriebliche Leistungsfähigkeit“ ist vor diesem Hintergrund eine Milchmädchenrechnung, die eigentlich auch beim VCD bekannt sein sollte.

Man hätte beispielsweise auch den Berliner Hauptbahnhof mit heranziehen können. Der hat merkwürdigerweise nur 12 Bahnsteigkanten für den Fern- und Regionalverkehr. Das müsste dann ja der VCD-Logik folgend ebenfalls viel zu wenig sein. Ist der Berliner Hauptbahnhof deswegen viel schlechter als die hier im Vergleich herangezogenen Bahnhöfe mit 20 bis 35 Bahnsteigkanten und müsste er der VCD-Logik zufolge deswegen jetzt auch möglichst bald durch einen Neubau ersetzt werden? Das kann ja mit so wenig Gleisen eigentlich gar nicht gut funktionieren, oder?

Natürlich nicht, denn Durchgangsbahnhöfe funktionieren schlicht völlig anders und sind betrieblich bei gleicher Gleiskapazität deutlich leistungsfähiger als Kopfbahnhöfe. Der Vergleich ist daher einfach völlig absurd und lässt ohne weitere Einordnung der lokalen Situation überhaupt keine Rückschlüsse zu. Kopfbahnhöfe brauchen prinzipbedingt deutlich mehr Gleise als Durchgangsbahnhöfe. Wenn man sagt, Hamburg braucht jetzt auch so viele Gleise, müsste man erstmal plausibel die Frage klären, was überhaupt dafür spricht, alle Züge in Hamburg enden zu lassen und dafür einen riesigen Kopfbahnhof zu brauchen (siehe Punkt 3).

Allerdings ist es so, dass wesentliche betriebliche Nachteile eines Kopfbahnhofs beim VCD offenbar entweder völlig unbekannt sind, oder aber sie werden möglicherweise – ähnlich wie bei den Platzverhältnissen in Punkt 1 – schlicht nicht offen kommuniziert. In der Konzeptdokumentation wird auf den Seiten 124 und 125 die Wahl eines riesigen Kopfbahnhofs als „in der betrieblichen Abwicklung […] weitgehend unproblematisch und mit keinen gravierenden Effizienzverlusten verbunden“ beschrieben. Die Begründung für diese Aussage lautet im VCD Papier, dass man heutzutage beim Kopfmachen keine Lokomotiven mehr umsetzen muss, was im Eisenbahnbetrieb vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war.

Ob man es nicht besser weiß, oder ob das – ähnlich wie bei den Platzverhältnissen in Punkt 1 – möglicherweise bewusst anders dargestellt wird, kann ich nicht einschätzen. Falsch ist es aber auf jeden Fall. Auch darauf habe ich beim VCD schon frühzeitig hingewiesen, leider ohne Effekt. Dass man keine Loks mehr umsetzen muss, stimmt natürlich. Daraus folgt aber nicht, dass ein Kopfbahnhof nicht dennoch viel ineffizienter ist und keine betrieblichen Nachteile mehr hätte. Die haben Kopfbahnhöfe auch ohne Umsetzvorgänge der Loks nämlich immer noch. Und die liegen meiner Meinung nach auch auf der Hand. Es gibt Gründe, warum sowas heutzutage im Prinzip nicht mehr gebaut wird. Kopfbahnhöfe haben im Vergleich zu Durchgangsbahnhöfen eine ganze Reihe an Nachteilen. Sowohl für die Fahrgäste als auch eisenbahnbetrieblich. Ein paar der Aspekte den Eisenbahnbetrieb betreffend möchte ich hier kurz veranschaulichen.

Mehr Gleise bedeutet nicht automatisch besser

Die 8 Gleise des Hamburger Hauptbahnhofs mit 27 Gleisen des neuen Berliner-Tor-Hauptbahnhofs zu vergleichen und so zu tun, als wäre das deutlich besser, ist daher wirklich ein völlig unzulässiger Vergleich. Denn die 8 heutigen Gleise sind (auch wenn sie im Regionalverkehr nicht so genutzt werden) immerhin baulich Durchgangsgleise. Die 27 Bahnsteigkanten des Fern- und Regionalverkehrs des VCD-Vorschlags hingegen sind überwiegend tatsächliche, bauliche Kopfgleise. Nur vier sind als Durchgangsgleis konzipiert, die restlichen sind echte Kopfgleise. Und bei Kopfbahnhöfen sind wie gesagt für die gleiche betriebliche Leistungsfähigkeit den Gesetzen der Physik und der Eisenbahnbetriebswissenschaften folgend prinzipbedingt deutlich mehr Bahnsteigkanten nötig. Ich würde mal als Daumenregel grob sagen, dass ein Kopfbahnhof mindestens 75 bis 100 % mehr Bahnsteigkanten als ein Durchgangsbahnhof vergleichbarer Leistungsfähigkeit benötigt, tendenziell eher deutlich mehr.

Denn es ist ja nicht nur die Anzahl an Bahnsteigkanten für die betriebliche Leistungsfähigkeit entscheidend: Auch die Zuführungsgleise müssen bei einer solchen Größe extrem aufwendig (bis unmöglich bei dem begrenzten Raum am Berliner Tor) entflochten werden, um bei der Masse an Zugbewegungen einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Denn auch wenn man keine Lokomotiven mehr umsetzen muss: Es muss ja jeder Zug, der einmal aus einer Richtung kommend in ein Kopfgleis eingefahren ist, in die gleiche Richtung wieder zurück. Von genau dort will aber bei einem so engen Takt bereits der nächste Zug in den Bahnhof hineinfahren. Und die Fahrwege über die Gleise dieser Zugfahrten kreuzen sich leider unvermeidlich in der Zuführung zu den Bahnsteigen, so dass sich die Züge gegenseitig beim Ein- und Ausfahren behindern, und das teils sehr lange. Es kommt bei Kopfbahnhöfen also prinzipbedingt zu sehr vielen den Betriebsablauf erschwerenden Zugkreuzungen.

Darüber hinaus können die ein- und ausfahrenden Züge im Zulauf des Bahnhofs über die vielen Weichenverbindungen meist nur sehr langsam ein- und ausfahren, die Einfahrt an die Bahnsteige selbst ist ohnehin aus Sicherheitsgründen nur mit sehr niedriger Geschwindigkeit möglich. Wer öfter mal über Frankfurt oder Leipzig fährt wird verstehen, wovon ich spreche. Die gegenseitigen Behinderungen der Zugfahrten eines Kopfbahnhofs sind durch die vielen prinzipbedingten Zugkreuzungen nicht nur deutlich deutlich häufiger als bei Durchgangsbahnhöfen, sie sind aufgrund der meist nur niedrigen realisierbaren Geschwindigkeiten meist auch noch deutlich länger, da die Züge durch die niedrigeren Geschwindigkeiten logischerweise deutlich länger brauchen, um die Konfliktstelle freizufahren, also zu räumen.

Und das ist noch längst nicht alles: Im Konzept des VCD haben wir nicht nur einen Kopfbahnhof, sondern auch noch einen mit der betrieblichen Besonderheit, dass alle Linien an den Kopfgleisen enden. Während bei nicht endenden Linien der Zug einfährt und nach dem Wechsel das Fahrpersonals auf die andere Zugseite und dem Fahrgastwechsel nach in der Regel 5 Minuten wieder aus dem Gleis herausfährt, ergeben sich bei endenden Linien aus fahrplantechnischen und betrieblichen Zusammenhängen in der Regel deutlich längere Standzeiten. Fahrpläne sind extrem komplexe Konstrukte mit enorm vielen Abhängigkeiten. Es ist an einem so komplexen Knoten wie dem Hamburger Hauptbahnhof vermutlich völlig unmöglich, bei endenden Linien solche längeren Standzeiten zu vermeiden, da man durch die infrastrukturellen Restriktionen den Fahrplan niemals für alle Linien gleichermaßen optimieren kann.

Man kann das ganz gut schon heute am Hauptbahnhof beobachten, da er ja im Regionalverkehr von beiden Seiten als Kopfbahnhof genutzt wird. Teilweise sind die Bahnsteige um die 40 Minuten von Fahrzeugen belegt, die dort schlicht auf den nächsten Einsatz ihrer Linie warten müssen. Daher ist es bei Kopfbahnhöfen und insbesondere bei solchen, an denen viele Linien enden, so, dass zwar auf dem Papier beispielsweise 27 Bahnsteigkanten vorhanden sind, davon aber viele lange Zeitintervalle durch wendende Fahrzeuge mit Standzeiten belegt sind und gar nicht von anderen Zügen genutzt werden können, in dem Sinne also unproduktiv sind. Sie sind zwar vorhanden, bieten aber über weite Zeitfenster keine produktive Leistungsfähigkeit.

Insgesamt benötigt ein Kopfbahnhof aus diesen Gründen deutlich mehr Gleise und Bahnsteigkanten für die gleiche Kapazität eines Durchgangsbahnhofs. Man sollte sich also von der deutlich höheren Anzahl der Gleise nicht täuschen lassen, denn das vergleicht Äpfel mit Birnen und ist extrem verzerrend. Dass Kopfbahnhöfe keine betrieblichen Nachteile und keine Effizienzverluste mit sich brächten, wie vom VCD behauptet, ist schlicht falsch.

Nur weil der Bahnhof am Berliner Tor jetzt 27 Bahnsteigkanten haben soll und der aktuelle nur 8, folgt daraus nicht automatisch, dass die betriebliche Situation dort besser wäre. Es ist sogar gar nicht unwahrscheinlich, dass sie aufgrund der geschilderten betrieblichen Besonderheiten eines Kopfbahnhofs sogar noch deutlich schlechter wäre.

Ich möchte das kurz an einem Beispiel veranschaulichen, das wohl vielen, die ab und an mal mit der Bahn durch Deutschland unterwegs sind, bekannt sein sollte. Der Frankfurter Hauptbahnhof rangiert hinsichtlich der Anzahl an täglichen Reisenden etwas unter dem Hamburger Hauptbahnhof, es fahren dort aber täglich fast doppelt so viele Züge. Wenn ich das richtig überblicke, sollen beim Betriebskonzept des VCD in Hamburg nochmal mehr Züge als heute in Frankfurt fahren.

Aber ebenso wie der Hamburger Hauptbahnhof ist der Frankfurter Hauptbahnhof bereits heute überlastet und Quelle vieler Verspätungen und Betriebsstörungen im deutschen Bahnetz. Weswegen man in Frankfurt jetzt zur Entlastung und Verbesserung der Situation einen Fernbahntunnel als Durchgangsbahnhof unter dem Hauptbahnhof bauen möchte. Wohlgemerkt als Durchgangsbahnhof, nicht als unterirdische zusätzliche Kopfgleise. Im Prinzip baut heute niemand mehr Kopfbahnhöfe.

Auf dem Papier hat Hamburg 8 Gleise für den Fern- und Nahverkehr. Der Frankfurter Hauptbahnhof hat: 25. Mehr als das Dreifache von Hamburg und nur zwei weniger als der vom VCD geplante am Berliner Tor. Merkwürdigerweise kämpft er aber mit den gleichen betrieblichen Problem und ähnlichen gigantomanischen Megaprojekt-Ideen, um diese Probleme zu lösen. Das dürfte der Logik des VCD folgend ja eigentlich gar nicht so sein, denn er hat ja schließlich auch mehr als dreimal so viele Gleise wie Hamburg. Ist aber kein Wunder: Die 25 Gleise sind ausschließlich Kopfgleise. Und so ein Kopfbahnhof funktioniert eben nunmal wie gesagt dem Wesen nach anders als ein Durchgangsbahnhof und braucht einfach ein Vielfaches der Gleise eines Durchgangsbahnhof, um eine ähnliche Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Der VCD-Vorschlag sieht jetzt als zukunftsfähige Lösung für Hamburg 27 Gleise für den Fern- und Nahverkehr vor und tut so, als wäre das viel besser als die heutigen 8 Gleise am Hauptbahnhof. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Wenn man das anhand vergleichbarer bestehender Kopfbahnhöfe in Deutschland und deren heutigen Betriebskennwerten plausibilisiert, kommen mir da große Zweifel.

Denn der neue Hauptbahnhof am Berliner Tor hat ja nur etwa gleich viele Gleise wie der beispielsweise heute bereits überlastete Frankfurter Hauptbahnhof. Gleichzeitig sollen ja aber auch noch mehr als doppelt so viele Züge wie am Hamburger Hauptbahnhof im heutigen Zustand verkehren. Ich erwarte, dass der Bahnhof des VCD für das geplante Betriebskonzept unterdimensioniert ist. Er wäre höchstwahrscheinlich bereits bei Eröffnung überlastet. Zumindest wenn man die tatsächlich umsetzbare Infrastruktur zugrunde legt.

Das Ganze ist natürlich erst abschließend beurteilbar, wenn man tatsächlich eine belastbare oder zumindest mal eine grobe Planung der Infrastruktur hätte, auf deren Basis man den Betrieb mal simulieren könnte. Aber allein anhand der Grundzusammenhänge des Eisenbahnbetriebs und der bereits heute bekannten Größenordnungen der vom VCD vorgesehenen Infrastruktur in Verbindung mit dem vorgesehenem Betriebskonzept habe ich große Zweifel daran, dass der neue Bahnhof zu einem stabileren Betrieb führen würde. Ich vermute, eher das Gegenteil wäre der Fall. Die Menge an Zügen und Fahrgästen ist auf der vorgesehenen Infrastruktur wahrscheinlich nicht betriebsstabil fahrbar.

Wem die Plausibilisierung anhand des Frankfurter Beispiels reicht, der kann hier gerne zum Fazit springen. Für alle anderen veranschauliche ich im Folgenden noch etwas genauer, warum Kopfbahnhöfe so viel ineffizienter sind als Durchgangsbahnhöfe.

Das Konzept des VCD basiert auf unrealistischen Annahmen – ein stabiler Betrieb ist fraglich

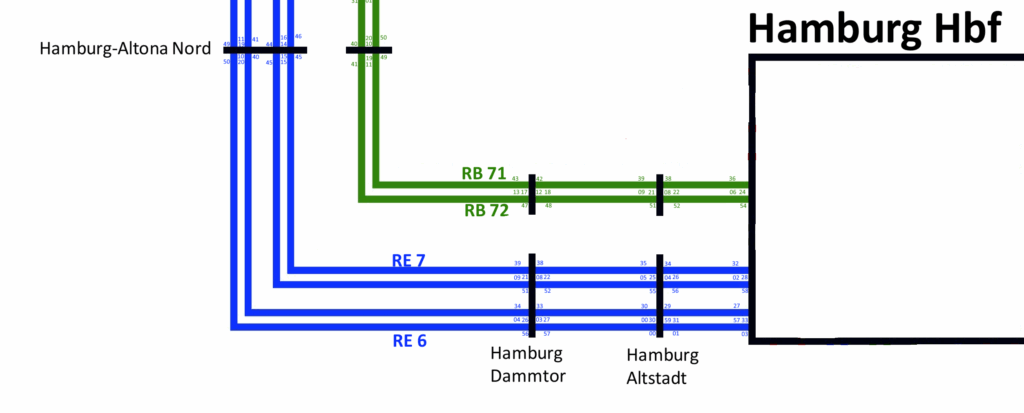

Auch am Fahrplan des Zielnetzes vom VCD lassen sich bereits kritische Punkte festmachen. Schauen wir uns das angedachte Konzept des VCD mal beispielhaft für die Kopfgleise Richtung Westen genauer an. An diesem Beispiel möchte ich kurz erläutern, warum Kopfbahnhöfe so ineffizient und nachteilig sind. Hier sollen vier Kopfgleise für drei im Halbstundentakt verkehrende Regionalverkehrslinien zur Verfügung stehen. Das macht also 6 Einfahrten und 6 Ausfahrten stündlich. Hört sich bei vier Bahnsteigen ziemlich unkritisch an. Wäre es auch, wären das 6 Ein- und Ausfahrten bei einem Durchgangsbahnhofs. Bei Kopfgleisen ist die Sache aber durchaus etwas anders. Die Probleme beginnen bei genauerer Betrachtung schon beim Fahrplanentwurf des VCD, bei dem – ähnlich wie bei der baulichen Umsetzung – völlig unrealistische Annahmen getroffen wurden.

Für die Fahrt vom alten Hamburger Hauptbahnhof („Hamburg Altstadt“) in die Kopfgleise des neuen Hauptbahnhofs werden beispielsweise nur 2 Minuten veranschlagt. Es ist natürlich im Ausgangspunkt völlig unrealistisch, dass der vom alten Hauptbahnhof kommende Regionalverkehr, der nun in einen Kopfbahnhof einfährt, die gleiche Fahrzeit zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor erreichen soll, wie heute die S-Bahn. Da die Einfahrt in ein Kopfgleis wie oben beschrieben am Berliner Tor nur sehr langsam (das heißt mit maximal 30 km/h) erlaubt ist, die realistischerweise auch selten völlig ausgereizt werden, kann man von einer deutlich längeren Einfahrzeit ausgehen. Ich habe das mal vereinfacht fahrdynamisch geprüft und bin auf etwa 3,5 Minuten gekommen, was wohl deutlich realistischer ist. Auch für die Rückfahrt aus dem Berliner Tor zum alten Hauptbahnhof ist mit mehr als zwei Minuten zu rechnen, da die nur langsam zu befahrenden Weichenverbindungen ja in vielen Fällen ebenfalls durchfahren werden müssen. Es dürfte wohl je nach Fahrbeziehung und wie viele Weichen befahren werden müssen etwas schneller als bei der Einfahrt gehen, aber um die 3 Minuten würde ich hier auf jeden Fall auch ansetzen.

Dazu kommt, dass an allen Hamburger Bahnhöfen (also Diebsteich, Dammtor, Hauptbahnhof alt) tatsächlich nur eine Haltezeit von einer Minute angenommen wurde. Auch das ist natürlich völlig unrealistisch. Mindestens am alten Hauptbahnhof sind realistischerweise wohl eher 2-3 Minuten anzusetzen, da hier mit einem recht langen Fahrgastwechsel wegen der vielen Umstiegsbeziehungen ins städtische Verkehrsnetz zu rechnen ist. Die Fahrzeit vom Diebsteich zum neuen Hauptbahnhof am Berliner Tor ist mit 13 Minuten somit deutlich zu gering angesetzt. Es werden wohl eher um die 16 Minuten sein. Der Unterschied hört sich wenig an, ist es aber nicht.

Einerseits ist die längere Einfahr- und Ausfahrzeit natürlich ein Problem, da je nach Fahrbeziehung (also in welches Gleis gefahren werden soll bzw. aus welchem Gleis herausgefahren werden soll) in vielen Fällen die Ein- und Ausfahrt in die Stumpfgleise für andere Züge blockiert ist. Andererseits verschieben sich natürlich durch die geänderten Fahrzeiten Dinge im restlichen Fahrplan, weil die Abfahrten ja voneinander abhängen. Wenn der Fahrplan auch an anderen Stellen solche unrealistischen Fahrzeiten annimmt, fällt das ganze Konstrukt ohnehin in sich zusammen. Das habe ich nicht umfassend geprüft, weil das ewig dauern würde.

Aber lassen wir die unrealistischen Fahrzeiten in diesem Fahrplanausschnitt mal bei Seite und tun so, als könnten die Züge der drei Regionalverkehrslinien diese Zeiten tatsächlich so fahren. Ich möchte hier also nur anhand dieses Beispiels aufzeigen, dass die reine Anzahl der Gleise wenig aussagekräftig für die Stabilität des Betriebsablaufs ist, da es sich hier eben um einen deutlich geringer leistungsfähigen Kopfbahnhof handelt.

Schauen wir uns den Fahrplan genauer an, kommen mir schon ohne komplette Betriebssimulation Zweifel an der Umsetzbarkeit. Beispielsweise soll der RE 7 stündlich auf Minute 02 und 32 abfahren und auf Minute 28 und 58 ankommen. Hier gibt es jetzt (wenn man mal von linienwechselnden Fahrzeugen absieht, was ich jetzt mal nicht unterstelle, weil das für die Betriebsstabilität an einem solchen Bahnhof auch nicht so unbedingt ratsam wäre) zwei denkbare Erklärungen:

- Entweder, hier sind tatsächlich nur 4 Minuten Wendezeit vorgesehen und der auf die 58/28 ankommende Zug fährt nach 4 Minuten Standzeit direkt auf die 02/32 wieder zurück. Wenn das so gedacht wäre, wäre das meiner Ansicht nach nicht stabil fahrbar angesichts der Tatsache, dass die Linie dort beginnt und endet und alle Fahrgäste den Zug verlassen und sehr viele dort wieder einsteigen werden, da das Berliner Tor ja der zentrale Knoten ist (man denke an das oben gezeigte Bild der heutigen Situation am Hauptbahnhof im Regionalverkehr. Die heute dort direkt wendenden Züge haben in der Regel Wendezeiten von mindestens etwa 10 Minuten). Für mich ist bei den Rahmenbedingungen dieses Bahnhofs völlig unvorstellbar, dass der Fahrgastwechsel und die Wende des Zuges in 4 Minuten gelingen könnte. Da das so offensichtlich unrealistisch ist, gehe ich mal davon aus, dass eine so verspätungsanfällige Wende an einem so wichtigen Knoten nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde bei der Konzipierung des Fahrplans und Bahnhofs.

- Daher kommt eigentlich nur die zweite Option in Frage: Das auf Minute 58 ankommende Fahrzeug hat eine Standzeit von 34 Minuten und übernimmt erst wieder die Fahrt auf die 32, während das auf die Minute 28 ankommende Fahrzeug ebenfalls 34 Minuten am Gleis stehen bleibt und die Fahrt auf die 02 übernimmt.

Das heißt: Pro Stunde 2 x 34 Minuten Gleisbelegung durch Standzeit der wendenden Fahrzeuge. Das heißt, von den insgesamt ohnehin nur vier zur Verfügung stehenden Bahnsteigkanten ist gemittelt schonmal immer eine von stehenden Zügen der Linie RE 7 belegt und steht nicht für die Nutzung der anderen Linien zur Verfügung. In den überlappenden Zeitfenstern gilt das sogar für zwei Gleise. Denn da das eine Fahrzeug des RE 7 ja bereits auf die 28 ankommt, während das andere das Gleis erst um 34 verlässt, muss das zweite Fahrzeug auch zwingend ein zweites Gleis nutzen. Das ist das, was ich oben schon meinte: Man hat zwar auf dem Papier 4 Bahnsteigkanten, tatsächlich nutzbar sind aber auf einmal schon nur noch 3 bzw. 2, weil viele Fahrzeuge unproduktiv an den Bahnsteigen „parken“.

So ähnlich wäre das auch bei der Linie RE 6, die jeweils auf die 3/33 ankommt und auf die 27/57 abfährt. Hier sind es immerhin 24 Minuten, die die Züge jeweils an der Bahnsteigkante parken, ehe sie ihre Fahrt in die Gegenrichtung beginnen. Bei der RB61/71 (Ankunft 24/54 und Abfahrt 6/36) ist die Standzeit mit 12 Minuten kürzer.

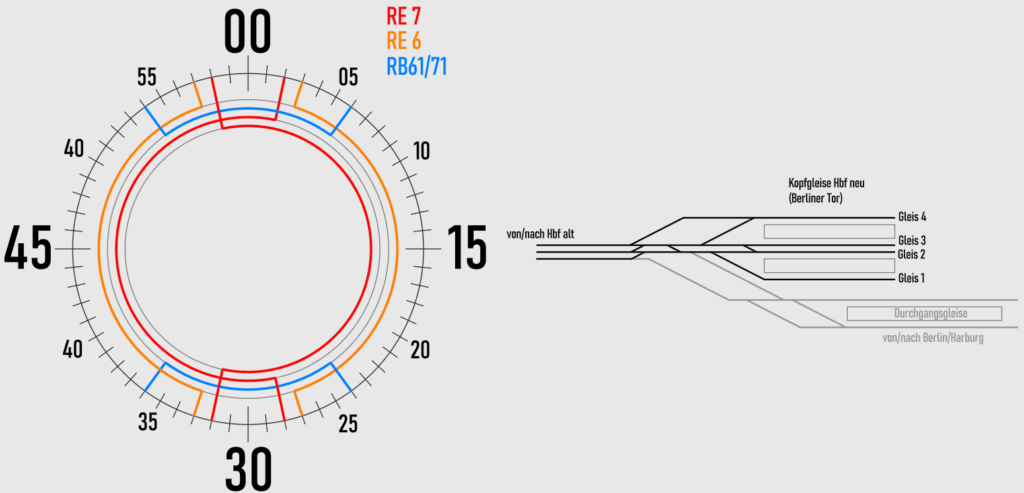

Schauen wir uns nun mal genauer an, wie die Bahnsteigbelegung bei reiner Betrachtung der vier Gleise auf dem Papier über eine Stunde verteilt funktionieren könnte. Das habe ich auf der linken Hälfte in der Zeitscheibe aufgetragen. Man sieht schon, trotz der verhältnismäßig geringen Anzahl an Fahrten werden schon zwingend vier Bahnsteigkanten benötigt. In der Konzeptdokumentation des VCD ist auf Seite 126 die Rede davon, dass nach dem Fahrplan nur drei Gleise benötigt würden und ein Gleis als Reserve zur Verfügung stünde. Scheinbar wurde offenbar doch davon ausgegangen, dass die Züge des RE 7 in nur 4 Minuten wenden sollen, denn dann bräuchte man tatsächlich nur drei Gleise. Ich halte einen stabilen Betrieb damit aber für so realitätsfern, dass ich diese Annahme hier nicht übernehmen will.

Und nun schauen wir mal, wie sich das dann im echten Betrieb abspielen könnte. Zur Vereinfachung tun wir tun mal so, als wäre es die erste Betriebsstunde und der Bahnhof leer, weil die ersten Züge alle erstmal von außen reinkommen. Die inneren vier Ringe sind die vier Bahnsteigkanten des Bahnhofsteils von Gleis 1 (außen) bis Gleis 4 (innen) mit der angenommenen Belegung. Der Spurplan rechts entspricht der Konzeptdokumentation des VCD auf Seite 129 (gekürzt auf die für die Einfahrt in diesen Bahnhofsteil relevanten). Ich bin leider nicht in der Lage, das in Bewegtbildern zu simulieren, was deutlich eingängiger und verständlicher wäre. Daher muss man jetzt kurz mit dieser Skizze vor Augen etwas mitdenken.

Also, zur Vereinfachung: Es ist früher Morgen, der Bahnhof ist noch leer. Die erste Betriebsstunde startet, Minute 00. Alle vier Gleise sind frei. Auf Minute 3 fährt der erste Zug des RE 6 ein, der an Gleis 1 hält. Er bleibt dort stehen, da er erst auf die 27 wieder zurückfährt.

Der nächste Zug, die RB 61/71 fährt dann auf Minute 24 in Gleis 2 ein. Auf Gleis 1 steht ja noch der RE 6. Auf Minute 27 soll dann der noch in Gleis 1 stehende RE 6 wieder aus dem Bahnhof rausfahren. Aber Moment, das geht gar nicht. Denn der RE 7 mit Planankunft auf Minute 28 befindet sich ja zu genau diesem Zeitpunkt in der Einfahrt in Gleis 3. Dabei muss er aber über genau die Weichen und Streckenabschnitte fahren, über die der RE 6 wieder in die entgegengesetzte Richtung in sein Richtungsgleis muss.

Prinzipbedingt kommt es hier selbst bei stabilstem Betrieb direkt zum Konflikt. Und das übrigens völlig unabhängig davon, ob die Züge in 4 oder in 34 Minuten wenden, denn an den Einfahrts- und Ausfahrtszeiten würde sich dadurch nichts ändern. Blöderweise war heute am Hauptbahnhof auch ein bisschen mehr los, so dass der RE 7 eine Minute Verspätung hat und erst auf Minute 29 in Gleis 3 einfährt. Der Fahrdienstleiter kann leider nicht den RE 6 zuerst rauslassen, da ansonsten der RE 7 nicht einfahren könnte und noch verspäteter ankommt und die Anschlüsse an den Fernverkehr am Berliner Tor Hauptbahnhof gefährdet wären. So kommt es, dass der RE 6 erst auf Minute 29-30 abfahren kann, nachdem der RE 6 im Bahnhof ist.

Aber unglücklich: Zu dem Zeitpunkt soll sich eigentlich schon der nächste Umlauf des RE 6 am alten Hauptbahnhof in Bewegung Richtung Berliner Tor setzen. Er soll ja auf Minute 33 eigentlich auch in Gleis 1 Planankunft haben. Anders geht es nicht, denn sonst bräuchte man sogar 5 Bahnsteigkanten. In Gleis 1 steht gerade aber noch der vorherige Umlauf.

Mist, denkt sich der Fahrdienstleiter. Wegen der Anschlusssicherung entscheidet er sich wieder dazu, dem einfahrenden RE 6 Vorrang vor dem ausfahrenden zu geben. Das bedeutet aber, dass das Gleis 1 nicht zur Verfügung steht und der zweite RE 6 anders als ursprünglich geplant in Gleis 4 einfahren muss und dort dann pünktlich auf Minute 33 ankommt. Dadurch hat nun aber der erste RE 6 mit Planabfahrt auf Minute 27 schon gut 6-7 Minuten Abfahrtsverspätung. Zudem ist nun auch die eigentlich geplante Gleisbelegung durcheinander gekommen, was für die Fahrgäste Gleiswechsel bedeutet. Naja. Und so weiter. Ich denke, das Problem wird deutlich. Wer mag, kann den zeitlichen Ablauf ja gerne selbst noch etwas weiterdenken.

Gar nicht so einfach, so wenig Betrieb an einem viergleisigen Kopfbahnhof unterzubringen

Ich hoffe, dieses kleine Beispiel illustriert ein bisschen, was das Problem an einem Kopfbahnhof ist: Je nach Fahrplan und infrastrukturellen Rahmenbedingungen funktioniert das geplante Betriebskonzept schon im Ausgangspunkt nur unter speziellen und sehr aufwendigen Randbedingungen, da eine Menge Infrastruktur in Form von vielen Bahnsteigen und auch vielen Gleisen und Weichenverbindungen im Bahnhofsvorfeld erforderlich ist. Und bei diesem Beispiel ist noch gar nicht berücksichtigt, dass auch noch vier mal pro Stunde der Fernverkehr ebenfalls von und nach den Durchgangsgleisen zwischen dem alten Hauptbahnhof und dem neuen am Berliner Tor fährt und ebenfalls über diese Gleise muss, was die Sache nicht vereinfacht.

Ich kann das auch nicht für alle möglichen Varianten und Fälle durchdeklinieren. Es ist am Ende auch nebensächlich, es geht nur ums Grundverständnis der Situation. Der Fahrplan ist extrem schwierig einzuhalten, weil ein Kopfbahnhof, an dem auch noch alle Linien enden und wenden, einfach viele betriebliche Restriktionen setzt. Er ist prinzipbedingt wahnsinnig ineffizient im Vergleich zu einem Durchgangsbahnhof mit durchfahrenden Linien. Auch wenn der VCD das Gegenteil behauptet.

Die Ein- und Ausfahrten kommen sich selbst bei so wenig Betrieb mit nur drei Linien im 30-Minuten-Takt zwangsläufig in die Quere und der Fahrplan verursacht auf der Infrastruktur systematisch Betriebsstörungen. Wer jetzt denkt: Ha, kein Problem, lass ich zur ersten Betriebsstunde eben einfach den ersten RE 6 auf Minute 03 in Gleis 4 und die folgende RB 61/71 auf Minute 24 in Gleis 3 einfahren, weil sie dann schon auf der richtigen Seite ihres Richtungsgleises Richtung Westen sind und es dann zu keinem Konflikt mehr mit den einfahrenden Zügen kommt, macht sich die Sache leider ein bisschen zu einfach. Es ist unmöglich in diesem Beispiel mit diesem Fahrplan nicht mindestens vier Bahnsteigkanten zu brauchen.

Der Trick funktioniert dann vielleicht noch für die erste Betriebsstunde (und auch da natürlich nur unter der Annahme, dass der Bahnhof wirklich leer wäre und erstmal nur Züge von außen reinfahren und nicht auch bereits welche von Hamburg nach draußen fahren). Spätestens mit dem Durchlaufen der ersten Betriebsstunde müssen aber alle vier Gleise in Nutzung kommen. Es ist, wenn man nicht auf der grünen Wiese so viel Platz hat, die Kreuzungspunkte höhenfrei auszugestalten, prinzipbedingt unmöglich, diese Kreuzungskonflikte zu vermeiden.

Das scheint grundsätzlich auch beim VCD bekannt zu sein. Jedenfalls wird dieser Ansatz, der auf der grünen Wiese problemlos möglich wäre, auch im VCD-Konzept verfolgt. Im VCD-Konzept wird nämlich unterstellt, dass man das Problem durch so einen Ansatz einer höhenfreien Kreuzung abmildern kann. Dabei wurde die Annahme getroffen wird, dass nicht nur das eigentliche Richtungsgleis (das nördliche) zur Fahrt in Richtung Westen genutzt werden kann, sondern auch das südliche Gleis. Der Zug führe somit im Prinzip auf dem Gegengleis im Linksverkehr bis zum alten Hauptbahnhof. Dadurch könnten nämlich diese Kreuzungskonflikte bei ein- und ausfahrenden Zügen in vielen Fällen vermieden werden. Aber irgendwie müssen ja auch diese Züge wieder auf ihr Regelgleis im Rechtsverkehr kommen. Und dabei muss die Gegenrichtung natürlich irgendwann dann doch gekreuzt werden.

Das will man höhenfrei ermöglichen, in dem nordwestlich des alten Hauptbahnhofs direkt neben der Kunsthalle zwischen dem Nordkopf des alten Hauptbahnhofs und der Lombardsbrücke ein Überwerfungsbauwerk entstehen soll. Darüber könnten die Züge den Gegenverkehr dann höhenfrei kreuzen und wieder auf ihr richtiges Gleis im Rechtsbetrieb wechseln. Nun ist man dort aber nicht auf der grünen Wiese, und Überwerfungsbauwerke von Eisenbahnstrecken sind ziemlich lange, große und aufwendige Bauwerke. Es stehen dort aber nur um die 600 m Entwicklungslänge zur Verfügung.

Die Annahme, dass man zwischen Alster und Hauptbahnhof genügend Länge hat, um dort ein Überwerfungsbauwerk unterzukriegen, ohne die Lombardsbrücke abreißen und als Teil des Überwerfungsbauwerks neu bauen zu müssen, halte ich allein aus der technischen Machbarkeit heraus für ziemlich ambitioniert. Vergleichbare Überwerfungen sind in der Regel länger. Möglicherweise ist es mit Biegen und Brechen möglich, dass dort unterzubekommen, es dürfte aber sehr anspruchsvoll werden. Zumal es eben auch nicht die grüne Wiese ist, an dem man mal eben problemlos sehr große und nicht unbedingt ästhetisch ansprechende, technische Bahnbauwerke hinsetzen könnte. Das den Raum sehr dominierende Bauwerk müsste an einem städtebaulich sehr sensiblen Bereich entstehen, in direkter Nähe von Alster, Lombardsbrücke, Ballindamm, Kunsthalle und Hotel Atlantic. Daher halte ich diese Annahme für unrealistisch (ähnlich wie die 4 Minuten Wende).

Am Ende ist es aber für den Punkt, um den es mir hier geht, ohnehin irrelevant. Denn was ich anhand des Beispiels vor allem zeigen möchte ist der übergeordnete Zusammenhang. Auf dem Papier sieht es total toll aus. 4 Bahnsteige. Nur drei Linien im Halbstundentakt. Der VCD sagt, Kopfbahnhöfe hätten heute gar keine betrieblichen Nachteile mehr und verursachen keine Effizienzverluste – easy. Tatsächlich ist es aber fraglich, ob bei den beengten Platzverhältnissen überhaupt Infrastruktur geschaffen werden kann, die in der Lage wäre, den geplanten Betrieb stabil abzuwickeln.

Und (unter anderem) wegen dieser enormen Ineffizienz von Kopfbahnhöfen baut man sowas heutzutage üblicherweise auch in solchen Lagen nicht mehr neu. Die großen Kopfbahnhöfe, die wir haben, sind überwiegend historische Relikte, von denen man wegen der betrieblichen Nachteile möglichst wegkommen möchte (deswegen beispielsweise auch der Fernbahntunnel in Frankfurt oder die zahlreichen anderen nachträglichen Untertunnellungen von Kopfbahnhöfen, die es so gibt).

Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel anhand des Fahrplans vom VCD-Konzept, das den Zusammenhang etwas anschaulicher machen soll. Man kann das Beispiel mit der Gleisbelegung und dem Fahrplan sicherlich auch noch etwas optimieren und möglicherweise zu etwas besseren Ergebnissen kommen, ich kann hier ggf. auch Dinge übersehen und nicht berücksichtigt haben.

Mir geht es auch gar nicht darum, ob das jetzt alles so genau passt. Was ich hier nur zeigen wollte ist Folgendes: Nur weil man keine Lok mehr umsetzen muss, heißt das nicht, dass Kopfbahnhöfe nicht weiterhin viel ineffizienter sind als Durchgangsbahnhöfe. Für einen Durchgangsbahnhof mit 4 Bahnsteigkanten wären 6 Ein- und Ausfahrten pro Stunde völlig unproblematisch. Der Kopfbahnhof braucht in diesem Beispiel zwingend vier Gleise und ist in Abhängigkeit der Gestalt des Gleisvorfelds und des Fahrplans dennoch überlastet.

In einem Durchgangsbahnhof wäre das Angebot völlig unproblematisch auf der Hälfte der Gleise abbildbar

Wenn wir uns stattdessen mal die 3 Linien im Halbstundentakt an einem Durchgangsbahnhof skizzieren, sieht man den Unterschied sofort. Hier müssen wir, da die Linien nicht enden und wenden, natürlich auch noch die Fahrten in die Gegenrichtung berücksichtigen. Wir wollen ja schließlich an unserem Bahnhof nicht nur in eine Richtung fahren können. Damit haben wir in Richtung Ost 6 Ein- und Ausfahrten und in Richtung West auf dem Gegengleis 6 Ein- und Ausfahrten. Also sogar doppelt so viele wie in dem Beispiel des Kopfbahnhofs. Dennoch sind 2 Gleise völlig ausreichend, obwohl jeder Regionalzug sogar mit einer verhältnismäßg hohen Haltezeit von zwei Minuten angenommen wurde. Gleis 1 (äußerer Ring) fertigt im 10 Minuten Takt eine Fahrtrichtung ab, Gleis 2 (innerer Ring) analog die Gegenrichtung. Keine Züge kreuzen sich. Die Bahnsteigkanten werden effizient genutzt, da sie nur für den Fahrgastwechsel, nicht aber für Wendezeiten genutzt werden müssen. So bieten sie auch noch genügend Reserven, sollten mal kleinere Verspätungen auftreten. Der Betriebsablauf ist viel einfacher und weniger konfliktanfällig, gleichzeitig ist auch der Infrastrukturbedarf viel geringer und weniger komplex.

Wir haben das selbe Angebot für die Fahrgäste. Beim Durchgangsbahnhof belegen die Züge die Gleiskapazitäten zu 20 % der verfügbaren Zeit, während 80 % der Zeitfenster brutto noch frei sind. Und da es hier nur zu Zugfolgen kommt, sind diese Zeitfenster auch noch ohne große Zeitverluste viel einfacher anfahr- und nutzbar. Beim Kopfbahnhof sind bei doppelter Anzahl an Bahnsteigkanten die Gleise schon im Ausgangspunkt zu knapp 60 % der Zeit belegt. Und da es hier bei der Ein- und Ausfahrt auch zu Zugkreuzungen kommt, sind die verbleibenden 40 % brutto auch viel schwieriger tatsächlich in Nutzung zu bringen. Wir haben das gleiche Angebot, aber trotz doppelter Infrastruktur weniger betriebliche Reserven und deutlich mehr Konfliktpotential.

Ich hoffe, diese Beispiele verdeutlichen den Grundzusammenhang. Kopfbahnhöfe sind schlicht viel, viel ineffizienter als Durchgangsbahnhöfe und erfordern für die gleiche Verkehrsleistung deutlich mehr Infrastruktur, auch ohne Lokwechsel. Insbesondere wenn die Linien dort wie im VCD-Beispiel auch noch alle enden sollen. Ich habe jetzt nicht die Muße, das gesamte Konzept mit dem gesamten Fahrplan auf Sinnhaftigkeit zu prüfen. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Denn das ist nicht meine Einzelmeinung, sondern ein in der Verkehrs- oder Eisenbahnwissenschaft allgemein anerkannter Zusammenhang, den man selbst auf Wikipedia nachlesen kann.

Bereits in diesem kleinen Ausschnitt sieht man, dass das Ganze Grundkonzept deutlich mehr Infrastruktur als ein vergleichbarer Durchgangsbahnhof benötigt und dennoch deutlich anfälliger für Betriebsstörungen ist (mal davon abgesehen, dass ja auch der Fahrplan selbst schon höchst unrealistisch und überhaupt nicht fahrbar ist und auch die getroffenen Infrastrukturannahmen so voraussichtlich überhaupt nicht realisierbar sind). Die Aussage, Kopfbahnhöfe hätten heutzutage keine Nachteile mehr, weil keine Loks mehr umgesetzt werden müssen, ist einfach eine völlig falsche Grundannahme, an der dann auch das ganze Konzept krankt.

Diese hier gezeigten Grundprobleme werden wohl alle Kopfgleise des Bahnhofs betreffen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Betriebskonzept auf der geplanten Infrastruktur von Anfang an eine Überlastung der Anlage bedeuten würde, die keinen stabilen Betrieb ermöglicht. Und selbst wenn es unter optimalen Bedingungen fahrbar wäre, könnten auch nur kleinste Betriebsstörungen zu einer Kettenreaktion von sich sich aufschaukelnden Störungen führen.

Gut möglich, dass der Hamburger Hauptbahnhof in dieser Form das regionale und das bundesweite Eisenbahnnetz enorm destabilisieren könnte. 27 Gleise liest sich im Abendblatt auf den ersten Blick natürlich viel besser als 8. Das Ganze ist aber nur die Illusion einer Lösung. Denn letztendlich verursacht eine Verdopplung der Zugfahrten und Fahrgastzahlen an einem Kopfbahnhof vermutlich mindestens ähnlich starke, wenn nicht gar deutlich stärkere, betriebliche Probleme als wir sie heute schon am Hauptbahnhof erleben. 27 Gleise mit überwiegend Kopfgleisen sind für die Anzahl an Zügen und die Massen von Fahrgästen, die dort abgefertigt werden sollen, voraussichtlich immer noch viel zu wenig für einen stabilen Betrieb. Der Blick zum Frankfurter Hauptbahnhof deutet das bereits an. Letztlich ist das aber eh egal, da ja im Ausgangspunkt der Platz am Berliner Tor für den Bahnhof ohnehin nicht vorhanden ist (Punkt 1).

Fazit: Der Vorschlag vom VCD ist in der Form am vorgeschlagenen Ort überhaupt nicht realisierbar und wäre auch dem Grundprinzip nach eine extreme Verschlechterung für Hamburg

Und so ist insgesamt vom Vorschlag des VCD nicht viel zu halten. Denn er ist:

- …in den gegebenen Flächenverfügbarkeiten überhaupt nicht realisierbar

- …im Grundansatz falsch, da er das seit Jahrzehnten falsche Grundkonzept mit Fokus auf einen zentralen Knoten auf nahezu absurde Weise weiter auf die Spitze treibt und den Bahnknoten noch stärker als heute schon auf einen zentralen Bahnhof ausrichtet. Damit ist keine Lösung der Probleme möglich, sondern nur eine extreme Verstärkung der bereits bestehenden.

- …neben Punkt 2 auch noch mit einem Betriebskonzept verbunden, dass ebenfalls völlig offensichtlich Probleme verstärkt. Nicht nur wird die Zentralität durch die infrastrukturelle Gestalt des Bahnhofs gestärkt, es wird auch an den tatsächlichen Verkehrsbedürfnissen vorbei ein falsches Betriebskonzept verfolgt. Diese Entscheidung verhindert ein attraktives Angebot für die Fahrgäste mit regionalen Direktverbindungen im Großraum Hamburg auf Jahrhunderte, gleichzeitig bläht es die für den Bahnhof erforderliche Infrastruktur unnötigerweise zu einem extrem teuren und gigantischen Projekt auf.

- …im Ergebnis von Punkt 2 und Punkt 3, also der Kombination von physischem und betrieblichen Ende nahezu aller Linien am Hamburger Hauptbahnhof, so angelegt, dass der Bahnhof mit hoher Wahrscheinlichkeit für das vorgesehene Angebot von Anfang an unterdimensioniert ist. Das Grundkonzept passt ja bereits nicht ans Berliner Tor (Punkt 1), tatsächlich bräuchte man wegen der grundsätzlichen fehlgeleiteten Grundkonzeption (Punkt 2 und 3) aber wohl sogar noch mehr Gleiskapazitäten als die ohnehin schon angedachten 33 Gleise, um den geplanten Betrieb dort überhaupt stabil abwickeln zu können.

Wenn man das Ganze zusammenfasst, komme ich zu einer ernüchternden Sichtweise. Es ist im Prinzip ein enormer Aufwand für wenig Nutzen. Man müsste im Prinzip die komplette Umgebung am Berliner Tor abreißen um Platz zu schaffen für einen riesigen Kopfbahnhof, den man gar nicht bräuchte, würde man nicht auf dieses „Alle Linien müssen zum Hauptbahnhof führen und dort zwingend enden“-Mantra setzen. Dazu müsste man die U1 dorthin verlegen und die Harburger S-Bahn sowie viele neue Zuführungsgleise für den Fern- und Nahverkehrs aus Richtung Elbbrücken ans Berliner Tor neu bauen. Auch müsste das Abstell- und Wartungskonzept in Hamburg umgekrempelt werden. Alles in Allem dürfte das Jahrzehnte dauern und einen mindestens zweistelligen Milliardenbetrag kosten.

Und wofür das Ganze? Für einen noch stärker überlasteten, noch unattraktiveren und möglicherweise noch schlechter funktionierenden Hauptbahnhof am Berliner Tor, der bis in alle Ewigkeiten attraktive Verbindungen im Nahverkehr des Großraum Hamburg verhindert und zukünftige Korrekturen oder Nachjustierungen des Betriebskonzepts nahezu unmöglich macht. Für mich hört sich das nicht nach gut angelegter Investition an.

Mag sein, dass ich an der ein oder anderen Stelle vielleicht ein Brett vor dem Kopf habe und mir irgendwo ein krasser Denkfehler unterläuft. Aber selbst wenn ich mich bei einem der vier Gründe verdacht habe: Selbst, wenn ich nur bei einem richtig liege, wäre das schon Grund genug, besser die Finger vom VCD-Konzept zu lassen. Dass der VCD dennoch so tut, als wäre das eine zukunftsfähige Lösung für Hamburg, darüber kann ich mich nur wundern. Es ist schon bedauerlich genug, dass derzeit weder Bund noch Stadt noch Bahn ernsthafte Lösungen für den Hamburger Hauptbahnhof im Köcher haben. Da ist es nicht hilfreich, wenn von Seiten der Zivilgesellschaft die Öffentlichkeit mit unrealistischen Scheinlösungen getäuscht wird. Das Problem ist dabei gar nicht mal die Tatsache, dass die Ideen so unausgegoren sind. Grundsätzlich ist es ja schön und gut, dass ehrenamtliches Engagement die Diskussion bereichert. Was bedauerlich ist, ist die Art und Weise, wie sie kommuniziert werden. Dass so getan wird, als wäre das eine gute und machbare Lösung, obwohl die Schwächen so offensichtlich sind, schadet der Glaubwürdigkeit enorm.