Viel ist nicht passiert in Sachen Eisenbahnknoten Hamburg, seit ich 2023 mein Alternativkonzept zum Bahnknoten Hamburg hier auf der Webseite vorstellte. Zwar ist der Verbindungsbahnentlastungstunnel wohl im Wesentlichen gescheitert, was man überall so hört. Eine Entwicklung, die ich wenig überraschend als sehr positiv wahrnehme. Warum das Projekt im Grundsatz völlig verkehrt war, hatte ich auch hier auf der Webseite ausführlich erläutert. Der Hamburger Hauptbahnhof platzt aber noch immer aus allen Nähten, und Entlastung oder wenigstens Ideen zur Entlastung sind nicht in Sicht.

Abgesehen vom abgesagten Verbindungsbahnentlastungstunnel hört man von Seiten der Bahn und der Stadt leider nicht mehr allzu viel zu Lösungen und Visionen für den Bahnknoten Hamburg. Und so ist der offizielle Status derzeit, dass es im Prinzip gar kein Konzept für den seit Jahren notorisch überlasteten Hauptbahnhof gibt. Es gibt zwar Pläne zum Umbau insbesondere der Südseite, entscheidende Besserung ist davon allerdings nicht zu erwarten. An der verkehrlichen Situation am Hauptbahnhof ändern die Pläne nämlich im Wesentlichen nichts, wie ich hier bereits erläuterte. Dazu soll nun nochmal eine umfassende Knotenstudie angestoßen werden. Wann die kommt und mit welchen Ergebnissen, ist derzeit noch offen.

Während also von offizieller Seite wenig Neues zur Verbesserung des Bahnknotens Hamburg zu berichten gibt, schlugen Pläne des VCD zum Neubau eines Hauptbahnhofs mit insgesamt 33 Bahnsteigkanten am Berliner Tor große Wellen. So gut es ist, dass diese Überlegungen Aufmerksamkeit auf das Thema lenkten, so bedauerlich ist es gleichzeitig, dass der VCD hier eine vermeintliche Lösung präsentiert, die in Realität weder sinnvoll noch machbar ist und bestehende Probleme verstärkt statt löst. Das ganze Konzept ist daher leider überhaupt nicht hilfreich. Ich habe das in einem anderen Beitrag schon sehr ausführlich erläutert, aber hier nochmal kurz und knapp:

- Er ist baulich überhaupt nicht am Berliner Tor umsetzbar, ohne nicht die umliegende Bebauung großflächig abzureißen. Der VCD tut immer noch so, als wäre ausreichend Platz vorhanden, das stimmt aber überhaupt nicht. Die gezeigten Visualisierungen, die durch die Medien gingen, sind Visualisierungen des Hochbaus. Funktionsfähige Bahnanlagen enthalten sie nicht, für die wäre deutlich mehr Fläche nötig.

Eigentlich könnte man an der Stelle schon aufhören. Der VCD tut so, als wäre am Berliner Tor ausreichend Platz für das Konzept vorhanden. Das ist schlicht unehrlich. Aber selbst wenn es ginge, wäre es dennoch keine sinnvolle Lösung für Hamburg. Warum, erklären die folgenden Punkte:

- Er verschärft die bestehenden Probleme, da er das Netz noch stärker auf einen zentralen Riesenknoten ausrichtet. Der heutige Hauptbahnhof und die Probleme die er hat, sind Ergebnis einer jahrzehntelagen fehlgeleiteten Fokussierung auf einen zentralen Knoten in einer Stadt mit so großen Verkehrsströmen, dass dezentrale Lösungen erforderlich wären. Es ist völlig unplausibel, in einer so kleinen Stadt wie Hamburg wirklich einen noch größeren Bahnhof zu brauchen. Hamburgs Hauptbahnhof spielt jetzt schon in einer Liga mit Paris und New York. Mit dem VCD-Konzept hätte man im kleinen Hamburg einen Bahnhof, den man sonst weltweit nur in Megametropolen im ost- und südostasiatischen Raum findet, wie beispielsweise Tokyo mit über 35 Millionen Einwohnern im Großraum. Die Notwendigkeit für eine solche Größe liegt an einem selbst geschaffenen Problem: Er wird nur erforderlich, weil man die Fahrgäste durch das Betriebs- und Netzkonzept dazu zwingt, an diesem Bahnsteig ein-, aus- und umsteigen zu müssen.

- Er verhindert attraktive Angebote für die Fahrgäste, da fast alle Linien am Hauptbahnhof enden müssen. Der VCD-Vorschlag will im Prinzip Feuer mit Öl löschen und dieses Grundproblem mit einem völlig unnötigen Betriebskonzept auf die Spitze treiben. Die Stellung des Hauptbahnhofs soll noch zentraler werden, in dem nicht nur der Regionalverkehr, sondern auch fast alle Fernverkehrslinien am Hauptbahnhof enden. Die heutige Situation, ein unattraktiver, und mit zu vielen Zugbewegungen belegter Hauptbahnhof, der nur so stark frequentiert ist, weil den Reisenden keine Alternativen geboten werden, wird in noch absurdere Dimensionen gesteigert.

- Er ist als Kopfbahnhof konzipiert und dadurch extrem teuer und ineffizient. 27 Gleise hört sich für den Laien natürlich erstmal viel besser an als 8. Der VCD erweckt auch bewusst den Eindruck, das wäre so. Dabei wird aber ignoriert, dass der Kopfbahnhof des VCD wesentlich ineffizienter ist als ein Durchgangsbahnhof. Trotz der riesigen Zahl von 27 Gleisen könnte er das geplante Fahrplanangebot möglicherweise gar nicht stabil abwickeln.

Das Ganze ist daher nur die Illusion einer Lösung und weder sinnvoll noch realisierbar. Wer sich mit meinen Gedanken dazu genauer auseinandersetzen möchte, kann das im umfangreichen Beitrag zum VCD-Konzept hier nachlesen.

Mal ganz davon abgesehen also, dass das vorgesehene Konzept dort gar nicht hinpasst: Man will also das komplette Berliner Tor umbauen, die U1 dorthin verlegen, die Harburger-S-Bahn sowie neue Fern- und Nahverkehrsgleisen dorthin verlegen und das Abstell- und Wartungskonzept in Hamburg umkrempeln, was wohl alles einen mindestens zweistelligen Milliardenbetrag kosten würde. Um am Ende für all den Aufwand einen noch stärker überlasteten, noch unattraktiveren und noch schlechter funktionierenden Hauptbahnhof am Berliner Tor zu haben. Der Hauptbahnhof des VCD am Berliner Tor ist in der Form weder realisierbar noch eine sinnvolle Lösung für die Hamburger Probleme.

Letztlich bleibt das Fazit: Von seiten der Stadt und der Bahn gibt es keine Pläne, die Probleme tatsächlich zu lösen. Von Seiten des VCD gibt es ein Luftschloss. Ansonsten sind mir in der öffentlichen Diskussion keine weiteren Vorschläge bekannt.

Das bedeutet aber nicht, dass es sich nicht lohnt, über den Standort Berliner Tor genauer nachzudenken. In einer Sache hat der VCD nämlich Recht: Es ist ein idealer Standort für Lösungen, um den Bahnknoten Hamburg voran zu bringen.

Allerdings nicht mit einem neuen, zentralen Hauptbahnhof, wie es dem VCD vorschwebt. Sondern mit einem neuen Fern- und Regionalbahnknoten, der den bestehenden Hauptbahnhof ergänzt und entlastet. Zusammen mit dem Hauptbahnhof könnte auf diese Weise ein Doppelknoten mit insgesamt 18 Durchgangsgleisen entstehen (8 am Hauptbahnhof, 10 am Berliner Tor).

Da man gleichzeitig auch das Betriebs- und Linienkonzept auf durchgebundene und nicht in Hamburg endende Regionalbahnlinien umstellt, werden diese Gleise anders als heute auch tatsächlich als Durchgangsgleise genutzt und die Kapazität im Bahnknoten Hamburg somit massiv erhöht. Als eine von fünf zentralen Maßnahmen skizzierte ich diesen Gedanken bereits in meinem Alternativkonzept für den Knoten Hamburg vor etwa zwei Jahren. Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen, diese Gedanken etwas näher auszuführen. Die Maßnahme schöpft in Kombination mit den anderen vier beschriebenen Maßnahmen am meisten Nutzen, bringt aber auch bereits alleinstehend einen bedeutenden Gewinn für Hamburg.

Der Grundgedanke

Das Konzept ist ein wesentlicher Baustein des im ausführlichen Beitrag dazu erläuterten Grundkonzepts: Was Hamburg braucht ist keine stärkere Zentralisierung der öffentlichen Verkehrsströme, sondern eine Dezentralisierung. Wie man das erreichen könnte, wurde in dem Beitrag an 5 beispielhaften Maßnahmen veranschaulicht.

- Ausbau des Abschnitts Hauptbahnhof-Dammtor (inklusive Bahnhof Dammtor) auf sechs Bahnsteigkanten (4 Fern- und Regionalverkehr, 2 S-Bahn) zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten auf der Verbindungsbahn. In Abhängigkeit der übrigen Maßnahmen falls erforderlich Bau eines zweigleisigen Fern- und Regionalbahntunnels westlich vom Dammtor zum Diebsteich („Kombilösung“ statt VET) zur weiteren Kapazitätssteigerung der Verbindungsbahn.

- Umwandlung der Güterumgehungsbahn zu einem S-Bahn-Halbring zur Entzerrung der innerstädtischen Verkehrsströme, Schaffung attraktiver Querverbindungen und Entlastung des Fahrgastaufkommens am Hauptbahnhof.

- Bessere Integration des Fern- und Regionalbahnhofs Diebsteich ins städtische Schnellbahnnetz, um den Hauptbahnhof von Fahrgästen zu entlasten

- Schaffung attraktiver straßengebunder Querverbindungen im ÖPNV auf eigener Trasse (Straßenbahn oder Hochleistungsbus), um einerseits Diebsteich besser in den städtischen ÖPNV einzubinden und andererseits durch eine große Halbringlinie entlang des Ring 2 den Hauptbahnhof weiter von Fahrgästen zu entlasten

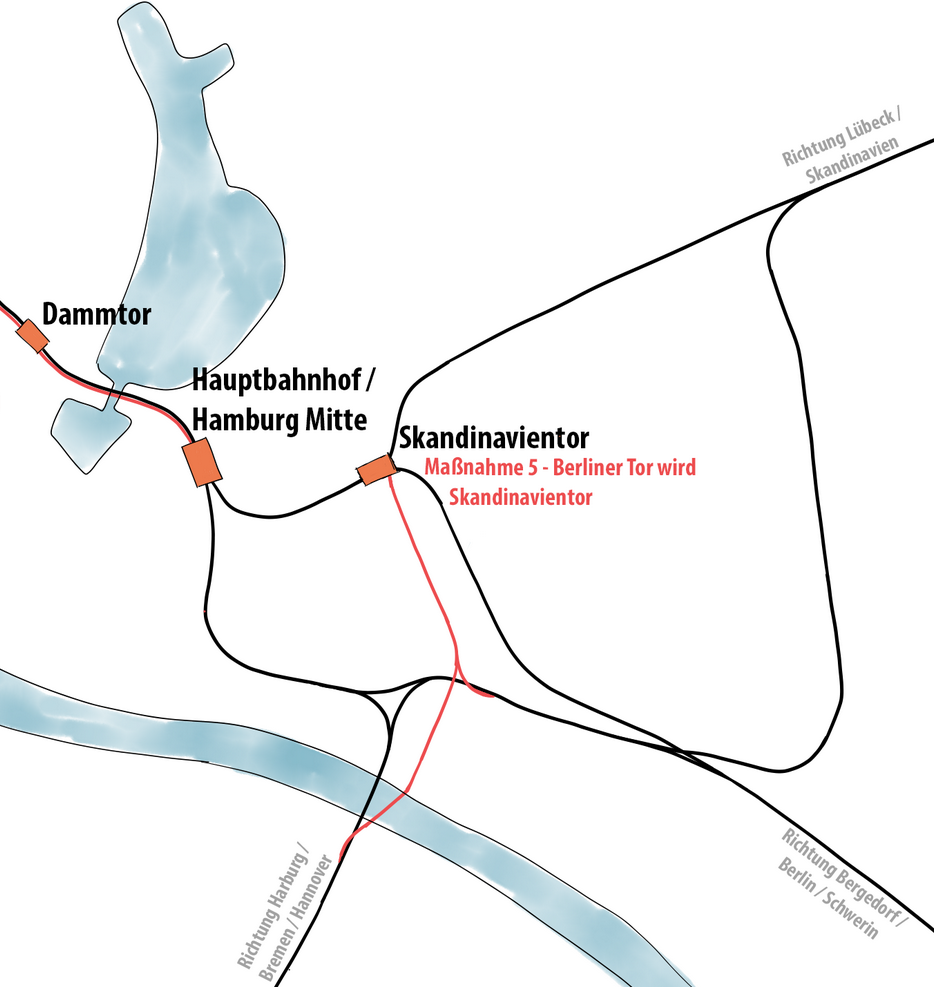

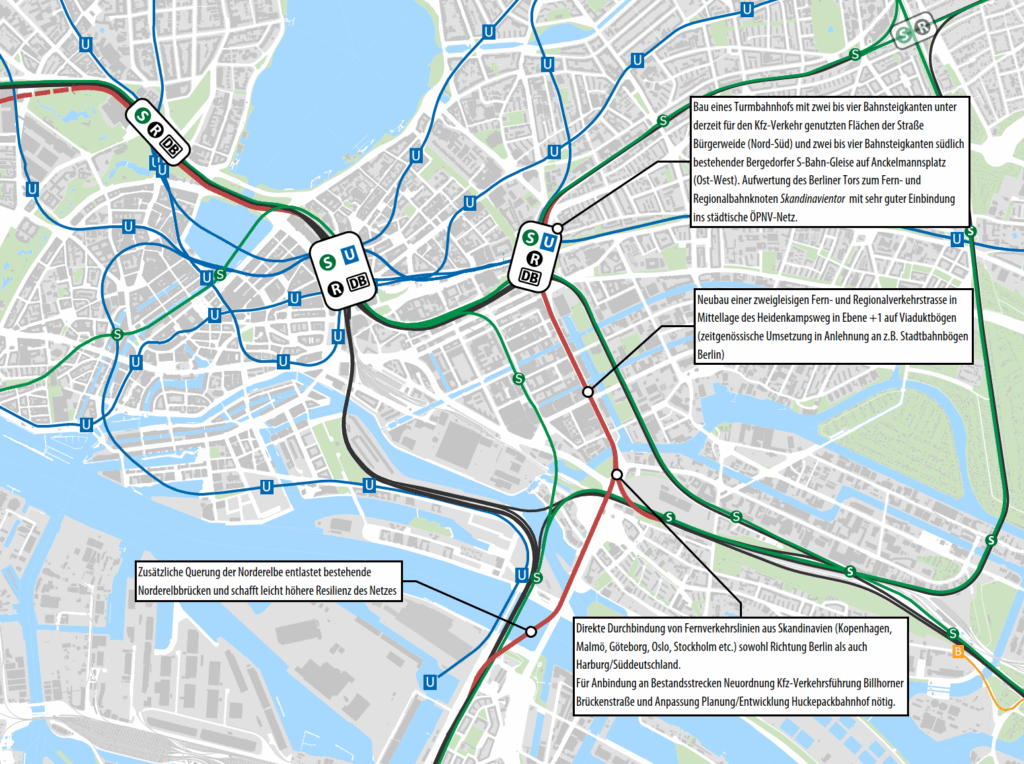

Und zu guter letzt die hier näher zu erläuternde fünfte Maßnahme: Die Schaffung eines Turmbahnhofs am Berliner Tor, der eine neue Nord-Süd-Achse für den Fern- und Regionalverkehr mit der bestehenden Ost-West-Achse kombiniert. So ließen sich dort, gut eingebunden ins städtische ÖPNV-Netz, attraktive Fern- und Regionalverkehrsangebote vom Hauptbahnhof zum Berliner Tor verlagern. Gleichzeitig ist es dort möglich, den mit der festen Fehmarnbeltquerung stark wachsenden Skandinavienverkehr von und nach Lübeck aufzunehmen. Das Berliner Tor bekommt einen neuen Namen und eine neue Funktion: Skandinavisches Tor. Die Maßnahme ist natürlich eingebettet in die übrigen 4 Maßnahmen, würde aber auch alleinstehend schon eine spürbare Verbesserung bringen.

In den Grundzügen wurde diese Idee auch im verlinkten Ursprungsbeitrag bereits erläutert: Der neue Bahnhof am Berliner Tor wird durch eine zusätzlich Nord-Süd-Achse zu einem Turmbahnhof. Er wird in südliche Richtung durch eine etwa 3 Kilometer lange Neubaustrecke entlang des Heidenkampsweg mit einem Ast an die Bestandsstrecken in Rothenburgsort Richtung Berlin und an den Elbbrücken mit einem anderen Ast an die Bestandsstrecken Richtung Harburg angebunden, wodurch eine zusätzliche Entlastung der Elbbrücken entsteht.

Durch den neuen Fern- und Regionalbahnhof Skandinavisches Tor entstehen einerseits hochattraktive Direktverbindungen aus Skandinavien Richtung Ruhrgebiet, Süddeutschland und Berlin und zum übrigen Zentraleuropa, andererseits aber auch spürbare Entlastungseffekte für den Hamburger Hauptbahnhof. Alle Fernverkehrslinien und der Großteil des Regionalverkehrs von und nach Richtung Lübeck würden den Hauptbahnhof umfahren und stattdessen am heutigen Berliner Tor halten. Gut eingebunden in den städtischen Nahverkehr könnten dann neben dem Diebsteich, Dammtor, Harburg, Bergedorf und dem Hauptbahnhof auch von dort Fern- und Regionalververkehrsverbindungen in alle bedeutenden Relationen wahrgenommen werden.

Dieser Ansatz löst mehrere Probleme. Im Status Quo würden mit der festen Fehmarnbeltquerung viele durchgebundene Verbindungen aus Skandinavien am Hamburger Hauptbahnhof scheitern. Mit dieser Lösung würde Hamburg nun ein attraktives Tor Richtung Nordeuropa werden und deutlich besser in das übergeordnete europäische Eisenbahnetz eingebunden werden können. Hamburg würde zum Dreh- und Angelpunkt des länderübergreifenden Eisenbahnverkehrs in Nordeuropa. Gleichzeitig würde ein starker Entlastungseffekt für den Hauptbahnhof erreicht, der seit Jahren über seine Kapazitätsgrenze operiert und für den es bisher keine plausiblen Lösungen zur Entlastung gibt. Durch die Entlastung des Hauptbahnhofs durch die Zusatzkapazitäten am Berliner Tor entstünde Spielraum für Angebotsverdichtungen und Verbesserungen.

Um es vorweg zu sagen: Ja, natürlich wäre es schön, einen zentralen Hauptbahnhof zu haben, an dem wirklich alle Züge fahren. Der müsste aber für ein modernes, effizientes und fahrgastorientiertes Angebot ein Durchgangsbahnhof sein. Und nun ist es schlicht so, dass man sich die dafür benötigten Flächen schlecht aus den Rippen schnitzen kann. Wir müssen mit den Rahmenbedingungen leben, die wir haben. Das Netz ist im Wesentlichen vorhanden, die Stadt auch. Mit diesem Bestand muss man umgehen. Und das bedeutet zwangsläufig: Die eine optimale Lösung kann es kaum geben. Angesichts der Rahmensetzungen in Hamburg halte ich es für geboten, eine dezentralere Lösung ähnlich wie hier vorgestellt zu verfolgen. Auch wenn das bedeutet, dass nicht mehr alle Züge über den Hauptbahnhof fahren. Für die Fahrgäste sind die Nachteile meiner Meinung deutlich geringer, als sich das auf den ersten Blick anhört. Wichtig ist, dass man überhaupt eine machbare Lösung findet, die wirkliche Vorteile und Entlastung für den Bahnknoten Hamburg bringt.

Nähere Begründungen und Erläuterungen habe ich bereits ausführlich im Ursprungsbeitrag dargestellt, weshalb ich an dieser Stelle nur darauf verweise und mir die langen Erklärungen spare. Hier soll der Fokus nun darauf liegen, wie man sich einen solchen Turmbahnhof am Berliner Tor beispielhaft vorstellen könnte.

Wie könnte so ein Bahnhof an den dortigen Standort passen?

Ich hatte bereits beim Verfassen des Ursprungsbeitrags grob in Lage trassiert und geprüft, ob und wie ein solcher Bahnhof dort hinpassen könnte. Aus Zeitgründen hatte ich das damals nicht weiter aufgearbeitet. Angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit für das Berliner Tor, habe ich diese Ideen jetzt nochmal etwas ausführlicher visualisiert und dargestellt, da ich sie für deutlich zielführender als die alternativen Ideen des VCD halte.

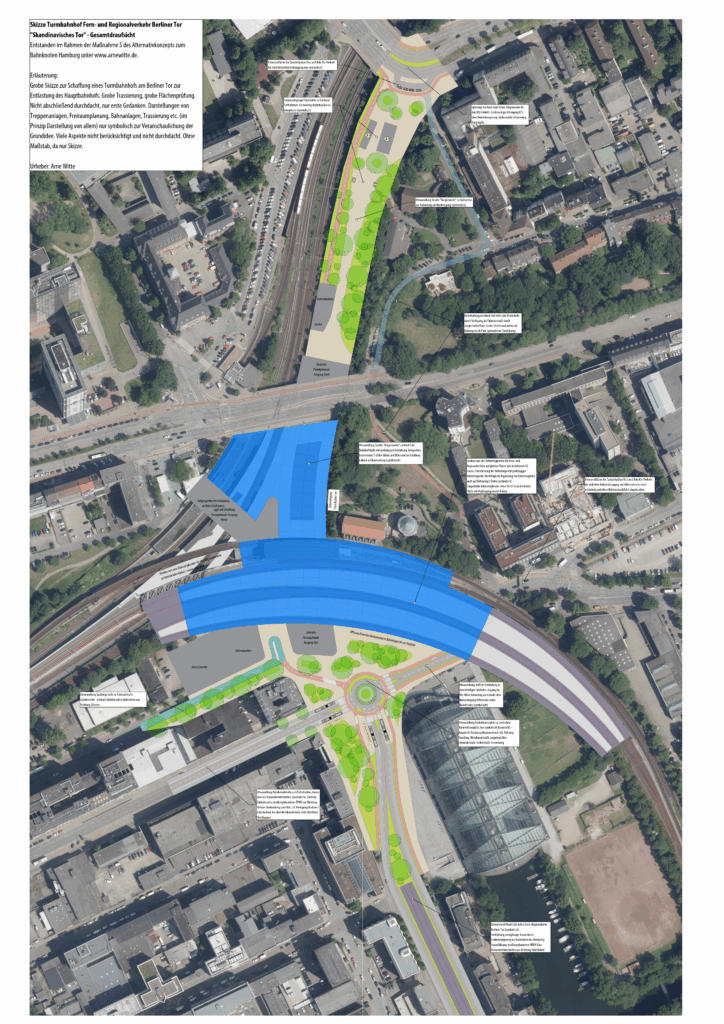

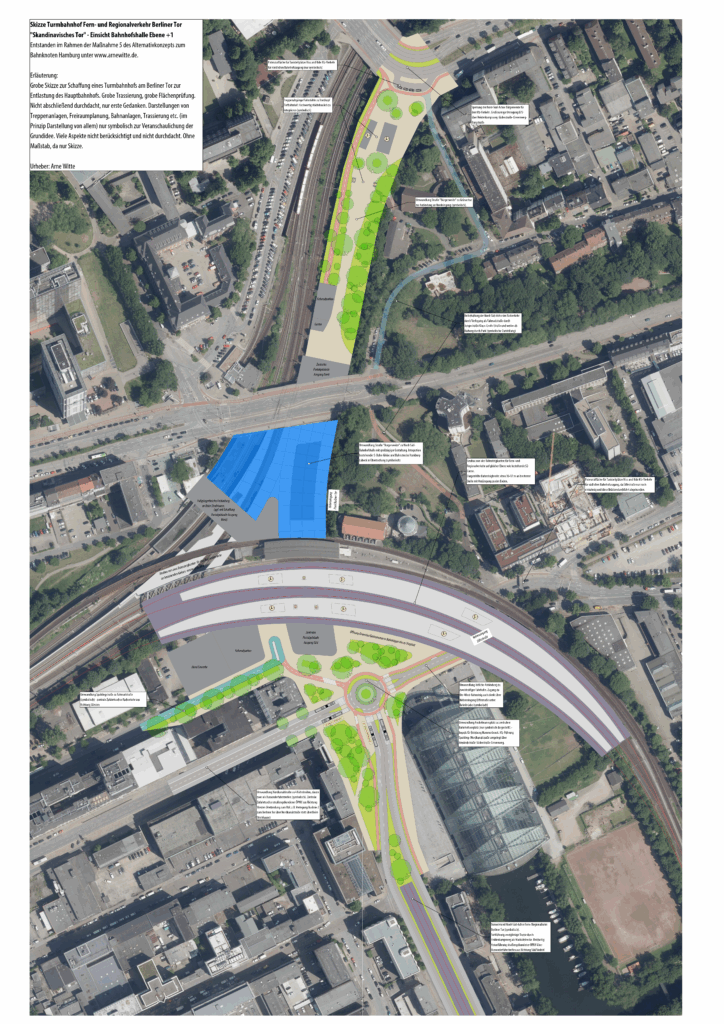

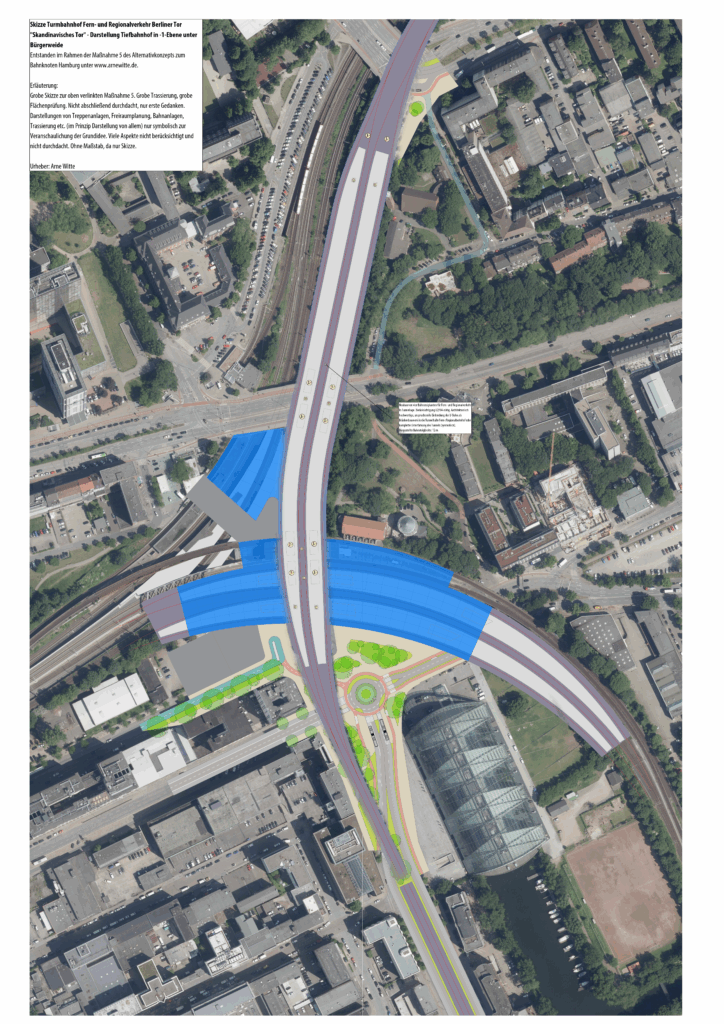

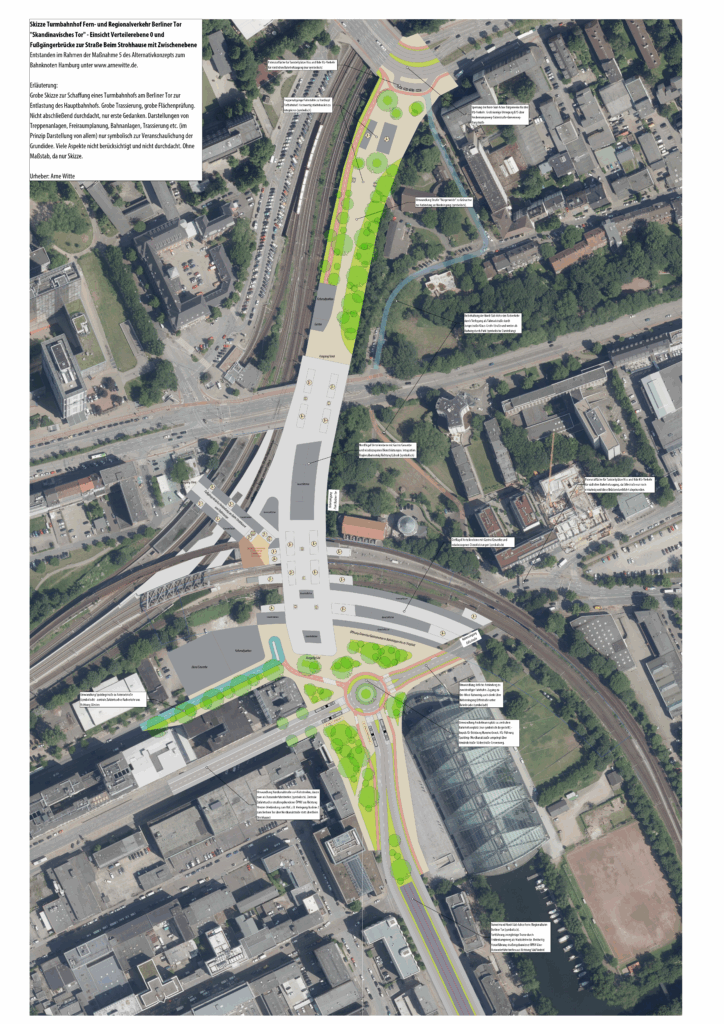

Der neue Turmbahnhof Skandinavientor spielt sich im Wesentlichen auf drei Ebenen ab:

- In der Ebene +1 entstehen in gleicher Höhe wie die bestehenden Gleise der S2 auf dem Anckelmannsplatz zwei neue, Fern- und Regionalbahnsteige mit vier gut 400 Meter langen Bahnsteigkanten in Ost-West-Richtung. Der Bahnsteig der S-Bahn bleibt im Wesentlichen in gleicher Lage, die beiden neuen Bahnsteige entstehen südlich davon.

- Die Ebene 0 auf Niveau des Anckelmannsplatzes und nördlich der Bürgerweide folgend wird zum neuen Bahnhofsvorplatz und zur Verteilerebene. Die Straße Bürgerweide verschwindet. Sie wird zur zentralen Nord-Süd-Verteilerhalle zwischen den oberen Bahnsteigen und dem Tiefbahnhof. Gleichzeitig entstehen an den beiden bestehenden Gleisen der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck beidseitig zwei neue Bahnsteigkanten, die mit einer Länge von um die 200 Meter überwiegend für den Regionalverkehr vorgesehen sind.

- In Ebene -1 entstehen im Tunnel unter der Straße Bürgerweide und dem Anckelmannsplatz zwei Nord-Süd ausgerichtete Bahnsteige mit ebenfalls vier gut 400 Meter langen Bahnsteigkanten, die die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck nach Süden durch den Heidenkampsweg an die Elbbrücken und die Bahnstrecke Hamburg-Berlin anbindet. Dieser Tiefbahnhof müsste unter dem bestehende Tunnel der U2/U4 liegen. Die U2/U4 befindet sich aber fast unmittelbar unter den bestehenden Gleisen der S1-/Lübecker Bahn, so dass das keine unlösbare Aufgabe sein sollte.

Insgesamt könnten auf diese Weise insgesamt bis zu 10 neue Bahnsteigkanten für den Fern- und Regionalverkehr entstehen. Die folgenden vier Grafiken weiter unten illustrieren gleich, wie das in etwa funktionieren könnte. Die Darstellungen zeigen im Prinzip den Maximalausbau – je nachdem, wie das Betriebskonzept aussieht, könnten vier Bahnsteige oben und/oder unten fast auch zu viel sein. Ich wollte hier nur mal darstellen, wofür der Platz reichen könnte.

Bevor man da nun runterscrollt, möchte ich noch betonen: Bei den dargestellten Bahnanlagen, Gleisachsen, Freiraumdarstellungen, Erschließungsanlagen und im Prinzip allem, was auf den Grafiken zu sehen ist, handelt es sich um symbolische Darstellungen zur Veranschaulichung der Grundidee. Die Trassierung ist sehr grob, gleiches gilt für die Bahnsteige. Die skizzierten neuen Gleisachsen unterschreiten an keiner Stelle den Bogenradius von 300 m, die skizzierten neuen Bahnsteige haben (abgesehen von den Verjüngungen an den Bahnsteigenden) eine Grundbreite von 16-17 Metern (oben) und 12 Metern (Tiefbahnhof). Die Verortung der Treppenanlagen, Gewerbeflächen, Aufzugschächte, sprich: Das gesamte Erschließungskonzept, ist nur symbolisch und variabel. Die Grafiken sind keine festgelegte Planung, sondern sollen nur zur Veranschaulichung einer möglichen Variante dienen. Ich denke aber, die Skizze zeigt, dass zumindest die grundsätzliche Flächenverfügbarkeit für das Konzept eines solchen Turmbahnhofs in ähnlicher Form am Berliner Tor gegeben ist und ein solcher Bahnhof dort realisierbar wäre. Mit im Vergleich zu allen anderen kursierenden alternativen Ideen deutlich geringerem Aufwand und deutlich positiveren Effekten für den Bahnknoten Hamburg.

Man muss das Ganze nicht so wie dargestellt anordnen und man muss natürlich auch die Freiflächen nicht so ausgestalten. Alles ist natürlich unter Vorbehalt einer genaueren Prüfung zu sehen. Ich habe mich dabei am Bestand orientiert und mich bemüht, vor allem die oberirdischen Anlagen so anzulegen, dass der Eingriff in den Bestand minimal ist. Das ist aber natürlich mit einigen Unsicherheiten verbunden.

So ist beispielsweise fraglich, ob die beiden Bahnsteige auf 0-Ebene für den Regionalverkehr tatsächlich mit ausreichender Länge angeordnet werden können, ohne beispielsweise die Brücke Berlinertordamm abreißen und neu bauen zu müssen. Der Aufwand, diese beiden Bahnsteige dort unterzubekommen, könnte ggf. deutlich höher sein, als hier unterstellt.

Darüber hinaus bedeutet diese starke Orientierung am Bestand, dass die vier oberen Bahnsteigkanten in einem sehr engen Gleisbogen angeordnet sind. Ich habe die Gleisachsen so trassiert, dass sie immerhin den Radius von 300 m an keiner Stelle unterschreiten. Allerdings hat in der Zwischenzeit auch die Stadt im Rahmenplan am Berliner Tor den Gedanken vertieft, dort zumindest einen Regionalbahnhalt einzurichten. Auch diese offiziellen Ideen platzieren die Bahnsteige ähnlich, wie ich mir das gedacht hatte. Diese Anordnung ist nicht ideal, aber leider unvermeidbar, wenn man mit dem Bestand arbeiten möchte.

Bei Veröffentlichung dieser Ideen wurde bereits ermittelt, dass allein ein solcher Regionalverkehrshalt den Hauptbahnhof massiv entlasten würde. Das Schöne ist, dass meine Gedanken mit den Überlegungen, die die Stadt in der Zwischenzeit veröffentlichte, nicht grundsätzlich im Widerspruch stehen. Sie basieren im Wesentlichen auf demselben Grundgedanken, ergänzen und erweitern sie aber beträchtlich.

Meine Gedanken sehen oben nicht nur einen kurzen Regionalbahnsteig vor, sondern zwei Bahnsteige mit vier Gleisen, die lang genug für eine Nutzung durch den Fern- und Regionalverkehr sind. Diese oberirdische Erweiterung wird dann mit einem Tiefbahnhof im Untergrund kombiniert, der für die Nord-Süd-Relation verwendet wird. Dieser Tunnel sollte so kurz wie möglich sein. Er würde irgendwo im Bereich Landwehr-Hasselbrook beginnen, zum Tiefbahnhof am Berliner Tor führen und südlich des Berliner Tors im Heidenkampsweg wieder an die Oberfläche kommen.

Die Längen für die Entwicklung des Tunnels sind grundsätzlich vorhanden. Die Enge der Bahntrasse im Bereich Hasselbrook-Landwehr ist allerdings für die Integration der Tunnelrampen sehr anspruchsvoll. Möglicherweise müsste hier punktuell in den Gebäudebestand eingegriffen werden. Die südliche Ein- und Ausfahrt im Heidenkampsweg ist hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit eher unkritisch zu sehen. Hier hat man bis zur Bille gut 1 km Entwicklungslänge. Je nachdem, wie tief der Tiefbahnhof liegen müsste, könnte aber auch das irgendwann knapp werden. Zudem müssten je nachdem, wo der Tunnel wieder hochkommen soll, der Mittelkanal oder andere Kanäle im Bereich der Rampe unterbrochen werden. Solche Eingriffe sind natürlich bedauerlich und müssen genauer geprüft werden. Aber letztlich darf man sich da auch keine Illusionen machen. Ganz ohne Eingriffe wird es wohl nicht gehen, wenn man den Bahnknoten Hamburg fit für die nächsten 100-200 Jahre machen möchte. Wenn es gar nicht anders geht, wäre natürlich wie im Originalbeitrag auch schon beschrieben auch eine unterirdische Lösung denkbar, die erst in Wilhelmsburg wieder an die Oberfläche kommt. Meiner Meinung nach sollte man aber versuchen, die Tunnelstrecken auf das Mindestmaß zu begrenzen.

Wie man sich das Ganze räumlich vorstellen könnte, habe ich hier mal skizziert. Die Grafiken sind nur kleine Vorschauansichten. Bei Klick auf die Bilder öffnet sich eine größere Datei im neuen Tab, die auch einige genauere Erläuterungen zur Planskizze enthält.

Dieser Eingriff in den Stadtraum bedeutet für den öffentlichen Verkehr enorme Verbesserungen, für andere Verkehrsarten aber natürlich auch Veränderungen und Nachteile. Das betrifft zum Einen den Kfz-Verkehr. Ich halte es im Sinne eines zukunftsfähigen Stadtverkehrs nicht für nötig, die entfallenen Kapazitäten durch die Umwandlung des Anckelmannsplatzes in anderer Form durch Tunnelbauten oder ähnliches zu kompensieren.

Das bedeutet, in ihrer aktuellen Form entfallen im Kfz-Netz sowohl die Ost-West-Achse über die Spalding- und Nordkanalstraße sowie weiter über die Eiffestraße als auch die Nord-Süd-Achse der B75 durch den Heidenkampsweg und die Bürgerweide. Die Straßen werden hinsichtlich ihrer Bedeutung herabgestuft (Ost-West) bzw. komplett aus dem Netz genommen (Nord-Süd). Im übergeordneten Kfz-Netz könnten diese Verbindungen über eine weiträumige Umfahrung über die Süderstraße und Hamm Süd aufgenommen werden.

Auch wenn das für den Kfz-Verkehr Umleitungen bedeutet, hat es für andere Verkehrsträger auch Vorteile. Dadurch könnte beispielsweise die Ost-West-Achse entlang der Spaldingstraße-Eiffestraße für den Radverkehr deutlich aufgewertet werden. Anders sieht das natürlich für die Nord-Süd-Achse durch die Bürgerweide im Radverkehr aus. Auch sie müsste durch die Schaffung der Bahnhofshalle an dieser Stelle unterbrochen werden. Eine so weiträumige Umfahrung wie im Kfz-Verkehr ist im Radverkehr natürlich nicht zielführend. Daher wäre hier für die Nord-Süd-Relation im Radverkehr eine nahräumliche Umfahrung halbwegs parallel über die Jungestraße, Klaus-Groth-Straße und weiter durch den Park am Berliner Tor runter zur Eiffestraße angedacht, die in den oben dargestellten Planskizzen mit angedeutet ist.

Welche Möglichkeiten bietet das für den Bahnverkehr? Wie stark könnte der Hauptbahnhof entlastet werden?

Mit diesem Konzept wird ein Turmbahnhof am Berliner Tor geschaffen, der eine neue Nord-Süd-Achse für den Fern- und Regionalverkehr mit der bestehenden Ost-West-Achse kombiniert. So können, gut eingebunden ins städtische ÖPNV-Netz, Fern- und Regionalverkehrsangebote vom Hauptbahnhof zum Berliner Tor verlagert werden, um sowohl Zugbewegungen als auch Fahrgastmassen vom Hbf wegzubekommen. Gleichzeitig ist es dort möglich, den mit der festen Fehmarnbeltquerung stark wachsenden Skandinavienverkehr aufzunehmen. Das Berliner Tor wird sozusagen das Skandinavische Tor und damit zum zweiten zentralen Fern- und Regionalbahnknoten neben dem Hauptbahnhof. Für die Fahrgäste und den Bahnbetrieb bietet das meiner Meinung nach eine ganze Reihe an Vorteilen, ohne dass es zu nennenswerten Nachteilen käme.

Durchgebundene und verlegte Regionalverkehrslinien – weniger Fahrgäste und eisenbahnbetriebliche Entspannung am Hauptbahnhof

Dadurch, dass mit dem neuen Bahnhof am Berliner Tor zusätzliche Kapazitäten im Eisenbahnknoten geschaffen werden, lassen sich neue betriebliche Konzepte für den Regionalverkehr anbieten. Das Regionalverkehrsnetz bindet in diesem Konzept die Regionalverkehrslinien durch Hamburg durch, statt sie alle an einem zentralen Hauptbahnhof enden zu lassen – wie es heute der Fall ist und beim derzeit kursierenden Konzept des VCD mit einem neuen Hauptbahnhof am Berliner Tor bis auf Jahrhunderte der Fall wäre.

Somit könnte das Konzept viele neue Direktverbindungen in der Metropolregion Hamburg und im norddeutschen Raum insgesamt bieten (z.B. Kiel-Lüneburg, Kiel-Rostock, Lübeck-Lüneburg, Lübeck-Bremen usw.). Die Fahrzeiten könnten durch den Entfall des Umstiegs und ggf. verpasster Anschlussverbindungen deutlich gekürzt werden. Eine viel stärkere und fahrgastorientiertere Vernetzung des Großraums Hamburg wäre möglich. Die Linien wären auch nicht bis in alle Ewigkeiten infrastrukturell vorbestimmt, sondern könnten deutlich flexibler an zukünftige Nachfrageänderungen angepasst werden.

Die Nachteile dieser Aufteilung für die Fahrgäste halten sich jedoch in Grenzen. Ein Umstieg zwischen den verschiedenen Regional- und Fernverkehrslinien ist trotz der Schaffung eines zweiten zentralen Fern- und Regionalbahnknotens am Berliner Tor wie auch heute ohne Wechsel des Bahnhofs möglich, wenn die Regionalverkehre so neu geordnet werden, dass auch vom Berliner Tor (fast) alle Ziele im Regionalverkehr direkt erreicht werden können.

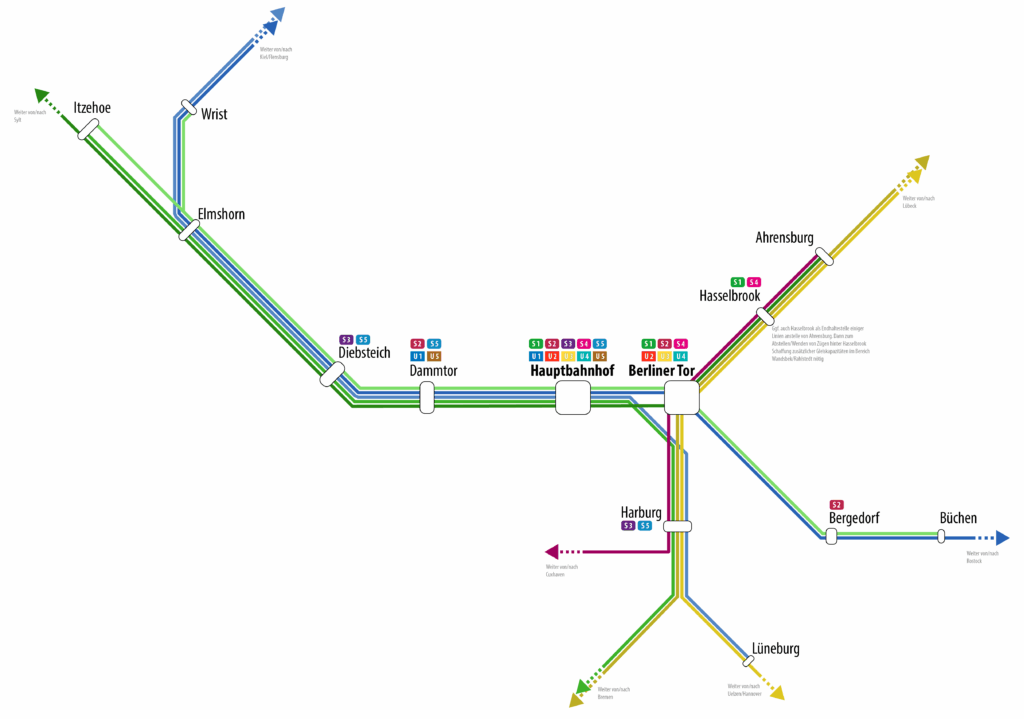

Ein mögliches Beispiel für ein solches Liniennetz habe ich mal in untenstehender Abbildung illustriert. Trotz der Etablierung des Berliner Tors als zweiten zentralen Fern- und Regionalverkehrsknoten, müssen die Fahrgäste im Regionalverkehr nicht den Bahnhof wechseln, um ihre Verbindungen zu erreichen, da sowohl am Berliner Tor als auch am Hauptbahnhof (fast) alle Linienziele direkt erreicht werden können.

Der Umstieg vom Regionalverkehr zu allen Fernverkehrslinien ist in diesem Konzept ebenfalls bahnhofsgleich möglich, da alle Fernverkehrslinien von jeder Linie des Regionalverkehrs entweder am Hauptbahnhof, Berliner Tor oder Harburg erreicht werden. Gleiches gilt auch für fast alle Anschlüsse im Fernverkehr, da ebenfalls nahezu alle Linien an einem dieser Bahnhöfe bahnhofsgleich erreicht werden können.

Das hier dargestellte Liniennetz ist nur eine von vielen möglichen Linienzuordnungen und erhebt nicht den Anspruch, eine endgültige und optimale Lösung zu sein. Es soll nur illustrieren, was mit diesem neuen Bahnhof am Berliner Tor im Regionalverkehr im norddeutschen Raum möglich wäre, ohne abschließend eine Lösung vorzugeben. Natürlich wären zur Umsetzung eines wie auch immer durchgebundenen Liniennetzes im Regionalverkehr auch infrastrukturelle Anpassungen nötig, die hier nicht bedacht sind. Es geht nur darum, die grundsätzlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, wenn man in solche Richtungen denkt, statt an einen zentralen Hauptbahnhof, an dem alle Linien enden.

Das entlastet den Hauptbahnhof massiv von Fahrgästen, da auch im Regionalverkehr deutlich mehr Direktverbindungen mit Zu- und Ausstieg in verschiedenen Gegenden Hamburgs möglich sind, statt wie heute (und im Konzept des VCD) die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste des Regionalverkehrs zum Umstieg an einem zentralen Knoten zu zwingen. Heute ist es der Hauptbahnhof, in den Überlegungen des VCD wird dann das Berliner Tor mit etlichen Leuten überfüllt, die dort überhaupt nicht hinwollen.

Wenn ich bspw. von Lüneburg nach Eppendorf möchte, fahre ich in dieser Lösung einfach mit dem Regio direkt zum Dammtor und steige dort in die U5 oder U1. Ein Fahrgast weniger am Hbf. Wenn ich von Elmshorn kommend nach Lüneburg oder Barmbek will, fahre ich entweder einfach direkt bis Lüneburg durch bzw. fahre bis Hasselbrook und steige dort in die S-Bahn. Wieder weniger Leute, die am Hbf umsteigen.

Neben der deutlichen Reduktion von Fahrgästen am Hbf heißt das mit dieser Lösung natürlich auch deutlich weniger Zugfahrten am Hbf und damit eine deutliche betriebliche Entspannung. Allein die vom Hauptbahnhof abgezogenen Regionalverkehrslinien bringen schon ganz ohne Berücksichtigung des Fernverkehrs deutliche Entlastungseffekte.

Ich habe mal das oben dargestellte Beispiel-Liniennetz zugrunde gelegt und grob geprüft, um wie viele Züge es sich dabei ausgehend vom Status Quo handeln würde. Dabei geht es mir erstmal nur um die Größenordnungen, nicht um auf die Nachkommastelle exakte Zahlen.

Bezogen auf einen Werktag fahren derzeit um die 220 Züge des Regionalverkehrs ab Hamburg Hauptbahnhof ab. Im oben gezeigten Beispiel würden davon etwa 85 Abfahrten nicht mehr vom Hauptbahnhof stattfinden, sondern über das Berliner Tor verkehren, nämlich die dort gezeigten in Richtung Cuxhaven, Lübeck, Bremen und Lüneburg.

Allein das brächte eine Reduktion und Entlastung der Abfahrten im Regionalverkehr am Hauptbahnhof um knapp 40 %, die enorm viel betrieblichen Spielraum dort ermöglicht. Berücksichtigt man dazu noch, dass unabhängig von dieser Idee hier die RB 81 perspektivisch durch die S4 ersetzt wird, landet man schon bei gut 55 % Entlastung im Vergleich zu heute.

Und das ist nicht der einzige positive Effekt. Dazu kommt, dass die derzeit regulär in Hamburg Hauptbahnhof endenden Regionalzüge teilweise bis zu 40 Minuten an den Bahnsteigen stehen und diese blockieren. Auch dies würde bei durchgebundenen Linien nicht mehr geschehen, da die Nutzung als ineffiziente Kopfbahnsteige am Hauptbahnhof entfallen würde. Die Bahnsteigkanten könnten produktiver genutzt werden. Genauer habe ich diesen Zusammenhang hier schon mal erläutert.

Wie viel Entlastung genau die Änderungen im Regionalverkehr bringen, hängt natürlich am Ende von der genauen Ausgestaltung des Liniennetzes und Betriebskonzept ab und ist hier nur sehr grob und beispielhaft veranschaulicht, um ein Gefühl für die möglichen Größenordnungen zu bekommen. Und natürlich würde das auch Maßnahmen an den Eisenbahnstrecken über die hier gezeigte Knotenlösung hinaus erfordern, die ich hier nicht alle ausarbeiten will.

Im Fernverkehr: Richtung Skandinavien vollständig am Berliner Tor

So wie das geänderte Betriebskonzept im Regionalverkehr den Hauptbahnhof von Zügen und Fahrgastmassen entlastet, erlauben die neuen Gleiskapazitäten am Berliner Tor ähnliches im Fernverkehr. Auch hier können Angebote zum Berliner Tor verlagert werden.

Die Größenordnung hier ist natürlich deutlich schwieriger abzuschätzen, da noch nicht so ganz klar ist, wie sich die Nachfrage in Richtung Skandinavien entwickeln wird, sobald die feste Fehmarnbeltquerung fertiggestellt ist. Aber auch hier lässt sich die Größenordnung zumindest grob abschätzen.

An einem typischen Werktag (ich habe relativ willkürlich Mittwoch, den 16.07.25 als Grundlage genommen) fahren um die 130 Fernzüge vom Hamburger Hauptbahnhof in andere Städte ab. Bereits heute existiert genügend Nachfrage für sieben Verbindungen in Richtung Kopenhagen. Diese 7 Verbindungen würden schonmal auf jeden Fall zum Berliner Tor verlegt werden. Darüber hinaus plant die tschechische Bahn bereits heute, einzelne Verbindungen des EuroCitys aus Prag nach Kopenhagen zu verlängern. Die ersten Fahrten sollen ab 2026 aufgenommen werden, so dass bei Umsetzung dieses Konzepts schonmal zwei tägliche Abfahrten als sicher zum Berliner Tor verlagerbar angenommen werden können. Mit der Fertigstellung der festen Fehmarnbeltquerung dürfte das Angebot aus Tschechien weiter ausgebaut werden.

Insgesamt ist es hier deutlich schwerer abzuschätzen, wie viel Nachfrage im Personenverkehr nach Skandinavien durch die feste Fehmarnbeltquerung entsteht. Vermutlich aber durchaus eine ganze Menge – schließlich wird die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen durch den Bau von heute 4 h 45 Minuten auf gut 2 h mehr als halbiert. Auch die Zugreisen in Richtung weiterer skandinavischer Großstädte wie Stockholm, Oslo oder Göteborg verkürzen sich dadurch um über 2 h. Ich nehme daher mal an, dass der Personenverkehr Richtung Skandinavien deutlich stärker wird, als bereits heute gefahren und geplant wird. Das ist natürlich alles eine sehr langfristige Entwicklung. Aber auch der Bau eines solchen Konzepts würde ja sehr langfristig sein.

Man muss sich klar machen, dass mit der Festen Fehmarnbeltquerung nahezu der gesamte Personenverkehr zwischen Skandinavien und Mitteleuropa über Hamburg laufen wird. Natürlich aber nur, sofern der Bahnknoten ausreichend Kapazitäten dafür bietet. Was heute nicht der Fall ist, mit dem hier vorgeschlagenen Bahnhof am Berliner Tor aber wohl der Fall wäre.

Ich bleibe mal bei meinem Beispieltag, dem 16.07.25. Auch hier geht es nur um Größenordnungen, nicht um exakte Zahlen. Von den knapp 130 Fernverkehrszügen, die von Hamburg aus in andere Städte abfahren, verkehren knapp 50 über Hannover, gut 30 in Richtung Berlin, gut 25 über Bremen in Richtung Ruhrgebiet, gut 20 über Elmshorn in Richtung Schleswig-Holstein oder Dänemark und einer nach Lübeck. 7 der Abfahrten Richtung Schleswig-Holstein sind die oben bereits angesprochenen Richtung Kopenhagen, 2 der nach Berlin sind die der Tschechischen Bahn.

Ansonsten nehme ich jetzt einfach mal an, dass mit der festen Fehmarnbeltquerung einzelne Direktverbindungen aus Dänemark/Skandinavien in die Schweiz nach Basel oder Zürich geben wird. Dazu denke ich, dass von den etwa 25 Zügen in Richtung Bremen und Ruhrgebiet mit der Fahrzeitverkürzung durch die feste Fehrmarnbeltquerung durchaus Potenzial gibt, etwa 8 bis 10 tägliche Verbindungen zwischen Skandinavien, Bremen und dem Ruhrgebiet und weiter nach Westeuropa durchzubinden.

Dazu nehme ich an, dass auch für die Richtung Berlin ein relevanter Teil der Züge künftig Richtung Skandinavien verlängert wird. Schließlich reduziert sich die Fahrzeit zwischen Berlin und Kopenhagen mit der neuen Verbindung auf etwa 4h ohne Umstieg, während es heute noch gut 7 h sind und in Hamburg umgestiegen werden muss. Insgesamt denke ich, dass etwa 10-13 Züge in Richtung Berlin (und teilweise weiter Richtung Süddeutschland/Österreich) künftig über Kopenhagen (und teilweise weiter Richtung Göteborg/Oslo und Stockholm) verkehren könnten.

Der größte Teil der Abfahrten in Hamburg geschieht in Richtung Hannover und in vielen Fällen weiter über Frankfurt oder weiter Richtung München. Auch hier ist gut denkbar, dass künftig 10-15 der Abfahrten künftig aus Richtung Skandinavien kommen und so neue Direktverbindungen auf diesen Relationen bieten. Die eine Fernverkehrsverbindung, die heute in Lübeck endet, würde zudem auch noch künftig über das Berliner Tor verlegt werden.

Insgesamt ist daher gut denkbar, dass von den etwa 130 täglichen Fernverkehrsabfahrten vom Hamburger Hauptbahnhof in andere Städte zukünftig 30 bis 40 nach Skandinavien durchgebunden sind und somit künftig über das Berliner Tor statt über den Hauptbahnhof verkehren. Wie sich das tatsächlich entwickelt, ist schwer abzuschätzen, aber ich denke, auch im Fernverkehr wäre eine Entlastung um etwa 1/4 bis 1/3 der Züge erwartbar.

Grundsätzlich ist ohnehin denkbar, dass man den Fernverkehr schlicht nicht ausschließlich nach Nordwesten durch Hamburg durchbindet, sondern auch das innerdeutsche Angebot Richtung Lübeck und Fehmarn stärkt. Die Züge, die vom Hauptbahnhof weg verlagert werden, müssen ja nicht zwangsläufig bis nach Skandinavien fahren. Sollte das Fahrgastpotential Richtung Skandinavien zunächst nicht reichen, um ausreichend Züge nach Skandinavien durchzubinden, könnten natürlich auch Züge schon in Lübeck enden oder neue Abstell- und Wartungsanlagen im Bereich Wandsbek/Rahlstedt geschaffen werden, um innerdeutsche Fernzüge über das Berliner Tor statt über den Hauptbahnhof in Hamburg enden zu lassen.

Fazit: Spürbare Entlastung am Hauptbahnhof möglich, viel Kapazität für weitere Angebotsausweitungen geschaffen

Von den insgesamt etwa täglichen 350 Abfahrten des Fern- und Regionalverkehrs am Hauptbahnhof könnten auf dieser Basis künftig, grob geschätzt, je nach Betriebskonzept 100 bis 150 zum Berliner Tor verlegt werden .

Der Hauptbahnhof könnte also von etwa 30 bis 40 % der Fahrten entlastet werden, ohne dass dies zu einer spürbaren Angebotsverschlechterung für die Fahrgäste führen würde, da alle Ziele in Hamburg weiterhin gut über das Berliner Tor erreichbar wären. Dazu kommt die gesteigerte betriebliche Flexibilität und Effizienz, da der Hauptbahnhof im Regionalverkehr nicht mehr als Kopfbahnhof genutzt würde und eine höhere Resilienz. Kommt es zu Störungen am Hauptbahnhof, wäre nicht der gesamte Zugverkehr nach Hamburg beeinträchtigt, da zumindest noch über das Berliner Tor gefahren werden könnte.

Wichtig dabei ist auch, dass am Hauptbahnhof durch die neuen Möglichkeiten im Regional- und Fernverkehr nicht nur mit einer deutlich Reduktion an Zügen, sondern auch mit einer deutlichen Reduktion der Fahrgastmassen gerechnet werden kann. Und das ist mindestens genauso wichtig, wie ihn von Zügen zu entlasten.

Durch die Entlastungen und geänderte Nutzung des Hauptbahnhofs als tatsächlicher Durchgangsbahnhof entstehen dort Möglichkeiten für Angebotsverdichtungen. Gleichzeitig bietet auch die Anlage am Berliner Tor mit den insgesamt 10 neuen Bahnsteigkanten für den Fern- und Regionalverkehr noch viel Luft nach oben für künftige Taktverdichtungen und neue Angebote.

Der genaue Entlastungseffekt kann natürlich erst mit einer weiteren Vertiefung des Konzepts und der begleitenden Maßnahmen und des genauen zukünftigen Betriebskonzepts ermittelt werden. Dabei muss natürlich auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus geschaut werden, welche Maßnahmen erforderlich würden. Hier geht es mir nur darum, den Blick auf den Knoten Hamburg zu richten und die Chancen aufzuzeigen und eine grobe Orientierung für die Größenordnungen zu vermitteln. Wenn ich da jetzt keinen krassen Denkfehler habe, halte ich die Größenordnungen aber durchaus für plausibel und realistisch.

Das Ganze sind natürlich nur erste Ideen. Sie sollen nicht als in Stein gemeißelte Lösungen verstanden werden, sondern viel mehr als Absprungbasis für ein Weiterdenken und Verfeinern ähnlicher Ansätze dienen.